人口:

147.52万人(令和2年国勢調査)

導入サービス:

Graffer 手続きガイド

Graffer スマート申請

お悩みハンドブック

Graffer 窓口予約

Graffer Call

自動音声応答(IVR)の実証実験に取り組んだ後、代表電話を含む合計29回線に対して「Graffer Call」を導入した京都市。導入間もなく、月間約3万件の電話を自動音声で応答し、市民への適切な情報提供と職員の業務効率化に取り組んでいます。

記事前編:京都市がIVR(自動音声応答)を活用し市民が24時間いつでも適切に情報を得られる仕組み作りのための実証実験を実施【前編】

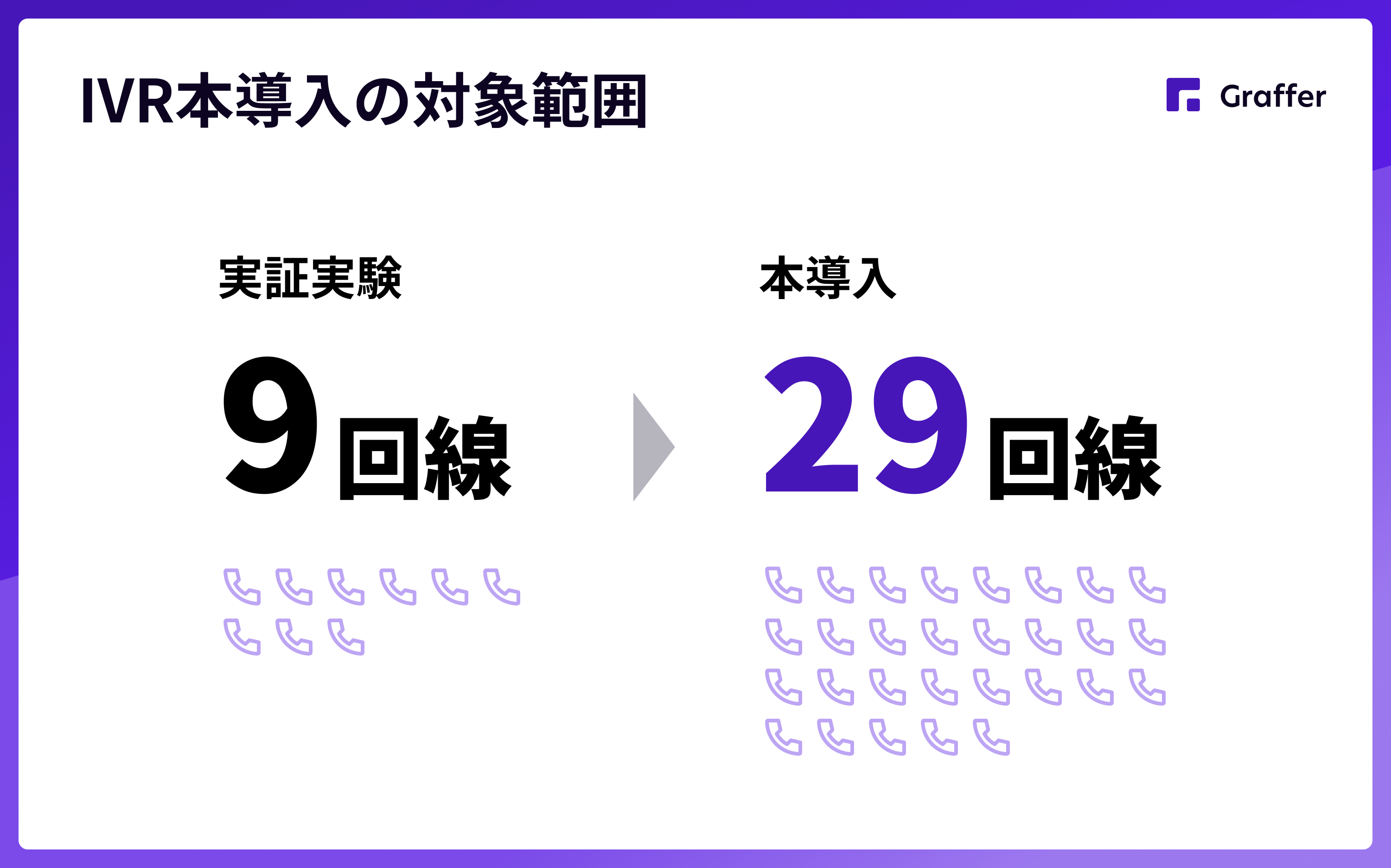

浜本:実証実験では9回線を対象にしていましたが、本導入では全14区・支所の代表電話を含む合計29回線を対象に自動音声応答の利用を開始しました。実証実験で確認できた効果をもとに、取り組みを全区に拡大しています。

29回線を対象に自動音声応答を導入。

浜本:利用開始の翌月には、月あたりの自動音声応答件数は約3万件に達しています。

左から、文化市民局地域自治推進室 区政係長 山本 亮太朗氏、文化市民局地域自治推進室 スマート区役所推進係長 浜本 義之氏

浜本:直近では、全体の30%が職員の対応を必要とせず、SMSやアナウンス等(※)を通じて用件が完結しています。28%は音声案内に従った操作によって、電話交換手を介さず目的の担当課につながりました。そして残る42%は電話交換手に転送されています。割合としては、実証実験の際と大きな違いはありません。

(※)SMSとは、携帯電話番号に送信する短いショートメッセージです。「Graffer Call」では、利用者が選択する内容に応じてURLなどが記載されたSMSを自動送信することができます。

浜本:庁内からは「市民が混乱なく利用できるか」という懸念もありましたが、実際には、実証実験と同様、特に不安や不満の声はありませんでした。また、9回線から29回線とボリュームも大きく増加しましたが、問題なく活用が進んでいます。

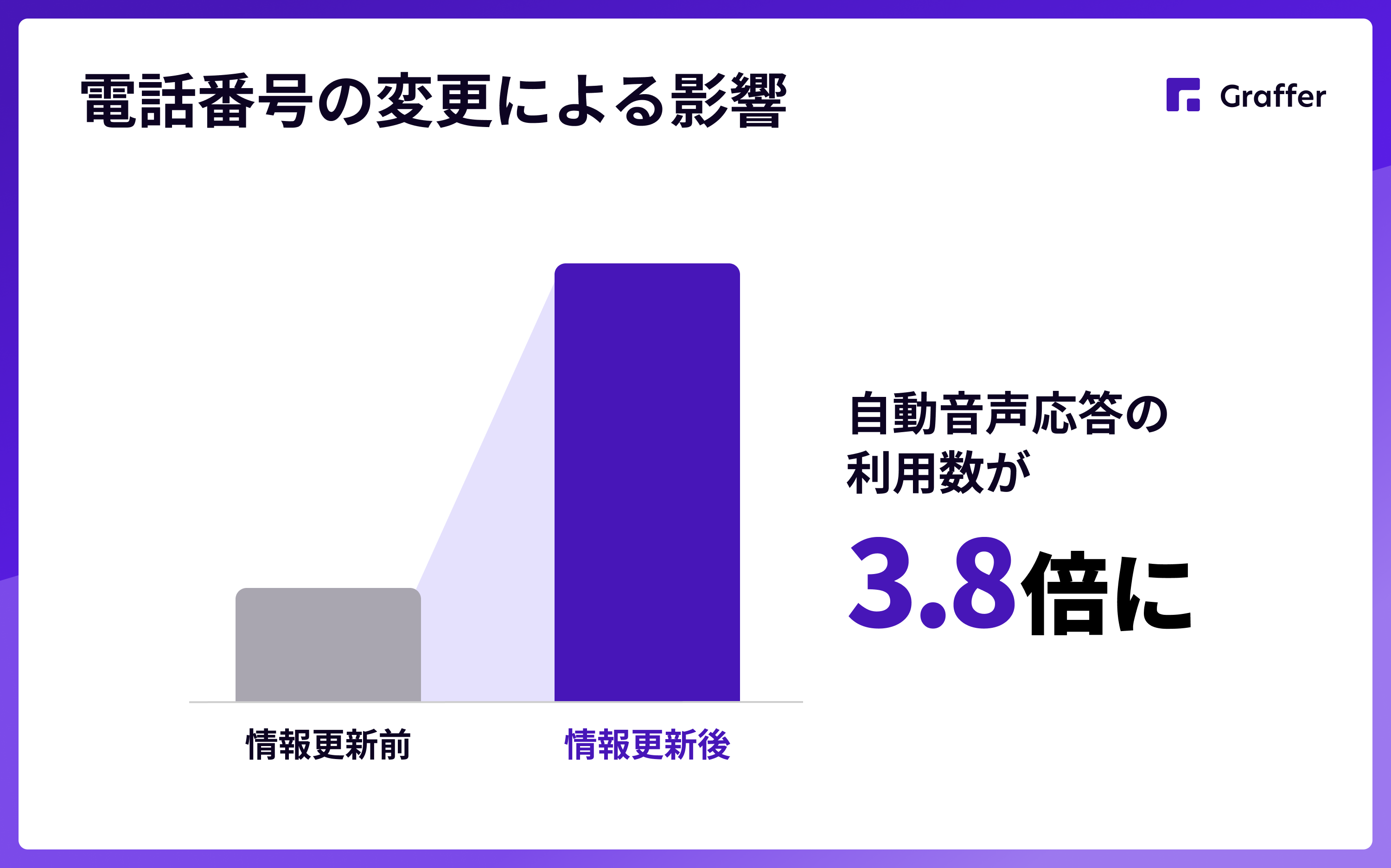

浜本:実証実験の際にインターネット上に掲載されている電話番号の更新がポイントであることをつかんでいました。せっかく導入したIVRをしっかり活用するためにも、新しい「050」番号にスムーズにつながるよう、さまざまなページに表示される電話番号のアップデートに取り組みました。

※自動音声(IVR)では、電話番号が「050」から始まる番号になります。

具体的には、市の公式HPのほか、Google等の検索サイトや地図アプリから区・支所が検索された際に、従来の「075」から始まる番号ではなく、IVR用の番号である「050」で始まる番号が表示されるよう修正を進めていきました。

浜本:こうした情報は自動で更新されるとは限らず、手動で更新したり、情報の修正を運営会社へ依頼したりする必要があります。一言でインターネット上といってもさまざまなサイトに表示されているため、丁寧に確認しながら修正を進めました。

浜本:検索結果の修正に時間がかかった区があったため、その区の受電状況を分析したところ、他の影響を全て排除できないものの、情報の更新前後で自動音声応答の利用数は3.8倍になっていました。実証実験で得た知見があったからこそ、実運用への移行も比較的スムーズに進めることができたと感じています。

電話番号に関する情報更新によって、自動音声応答の利用数が増加した。

浜本:IVR導入に伴って代表電話の番号が変わることは、早い段階から関係部署に共有していました。数カ月前から今後の予定を連絡し、各担当課で何をすべきかをあらかじめ伝えるようにしました。

また、実証実験の段階で、電話番号が市や区のホームページのどこに掲載されているかを事前に確認しておいたことも、スムーズな対応につながったと思います。あらかじめ情報を整理し、段取りを整えていたことが、実運用時の混乱を防ぎ、スムーズな移行に結びついたと感じています。

山本:区・支所の職員からは、現在の機能に加えて録音機能があれば、さらに便利になるという声も上がっています。例えば、電話でのやりとりが込み入った場合でも、後から事実関係を振り返ることができれば、対応の正確さや効率が向上します。また昨今社会的に注目されているカスハラ(カスタマーハラスメント)への備えという観点でも、有効な手段になるのではないかと考えています。

浜本:例えばですが、録音データに文字起こしの機能も加われば、電話応対記録の作成の手間が減り、業務の効率化につながると感じています。市民の方々にとっても、言った言わないになりにくいため利便性が向上するのではないかと思います。一方で、録音やテキストデータの保管・削除に関するルール整備も重要になってくるため、機能の検討とあわせて制度面の整備も進めていく必要があります。

山本:市民のみなさんが快適に利用できるよう、自動音声のアナウンスの長さや音声の速度、話し方の間合いといった細かな部分に気を配りながら、さらに質を高めていきたいと考えています。とくに高齢の方など、フォローが必要な方にとっても無理なく使えるような設計を追求していきます。

浜本:「Graffer Call」には応答件数やSMSの送信数といったさまざまなデータが蓄積されます。こうしたデータを活用して、継続的な改善にも取り組んでいきたいと考えています。また、市のホームページに掲載されている情報を自動音声応答を通じて効率的に案内できるようにする取り組みや、SMSを通じて市のオンライン申請フォームへ誘導する取り組みも検討しています。IVRだけにこだわらず、それ以外のシステムについても、時代の流れにあわせて柔軟に検討しながら取り組みを進めていきます。

また、IVRの導入は、業務量を減らして人を減らすためではなく、職員が本来の市民対応やサービス向上に使える時間を確保するための手段です。こうした価値のある時間を生み出せるよう、引き続き取り組んでいきたいと思います。

浜本:「電話」はメールやチャットなどと異なり、若い世代から高齢の方まで、あらゆる年代の市民が利用するコミュニケーション手段です。そのため、IVRの導入検討時は不安や慎重になる気持ちも、当然あると思います。

ただ、適切に設計し、現場の声を取り入れながら丁寧に組み込んでいけば、幅広い世代にとって便利で使いやすい仕組みになり得るのではないかと思います。影響が大きいからこそ、効果も大きく、市民サービスの向上と職員の業務効率化の両立に確実につながる取り組みになるはずです。

取材・写真:柏野幸大 / 取材・文:東 真希(Govtech Trends編集部)

(※文中の敬称略。撮影時のみマスクを外しています。所属や氏名、インタビュー内容は取材当時のものです。)

京都市が取り組む、自動音声による電話応答は「Graffer Call」によって実現できます。費用や導入期間などについては、無料お問い合わせからお気軽にお問い合わせください。

Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。

株式会社グラファー

Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。

人口:

147.52万人(令和2年国勢調査)

導入サービス:

Graffer 手続きガイド

Graffer スマート申請

お悩みハンドブック

Graffer 窓口予約

Graffer Call