人口:

147.52万人(令和2年国勢調査)

導入サービス:

Graffer 手続きガイド

Graffer スマート申請

お悩みハンドブック

Graffer 窓口予約

Graffer Call

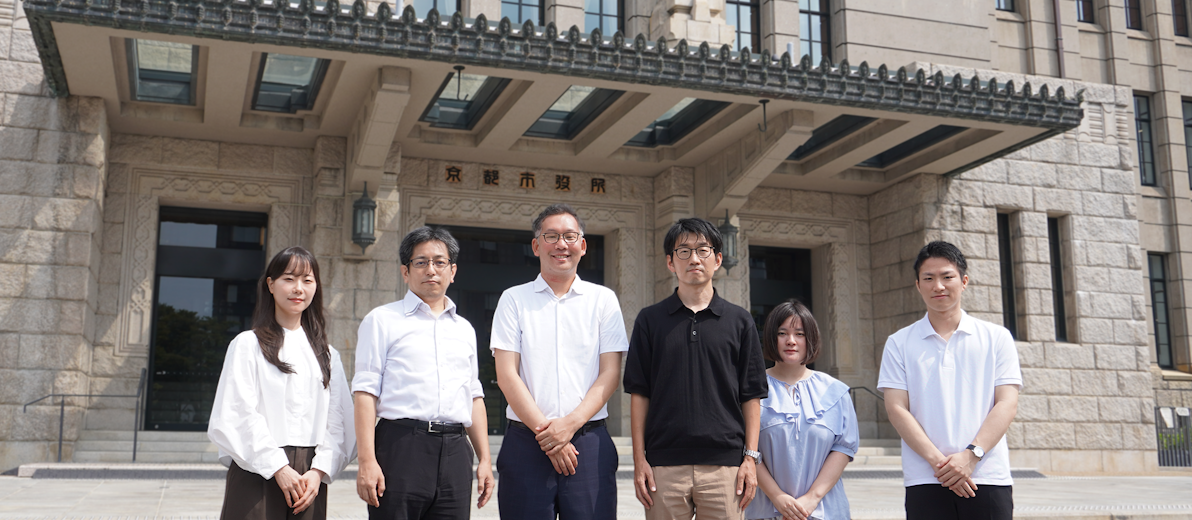

代表電話への自動音声応答(IVR)の活用に取り組む京都市。「Graffer Call」の実証実験を通じて、市民が必要な情報に、よりスムーズにたどり着ける仕組みを整備しました。

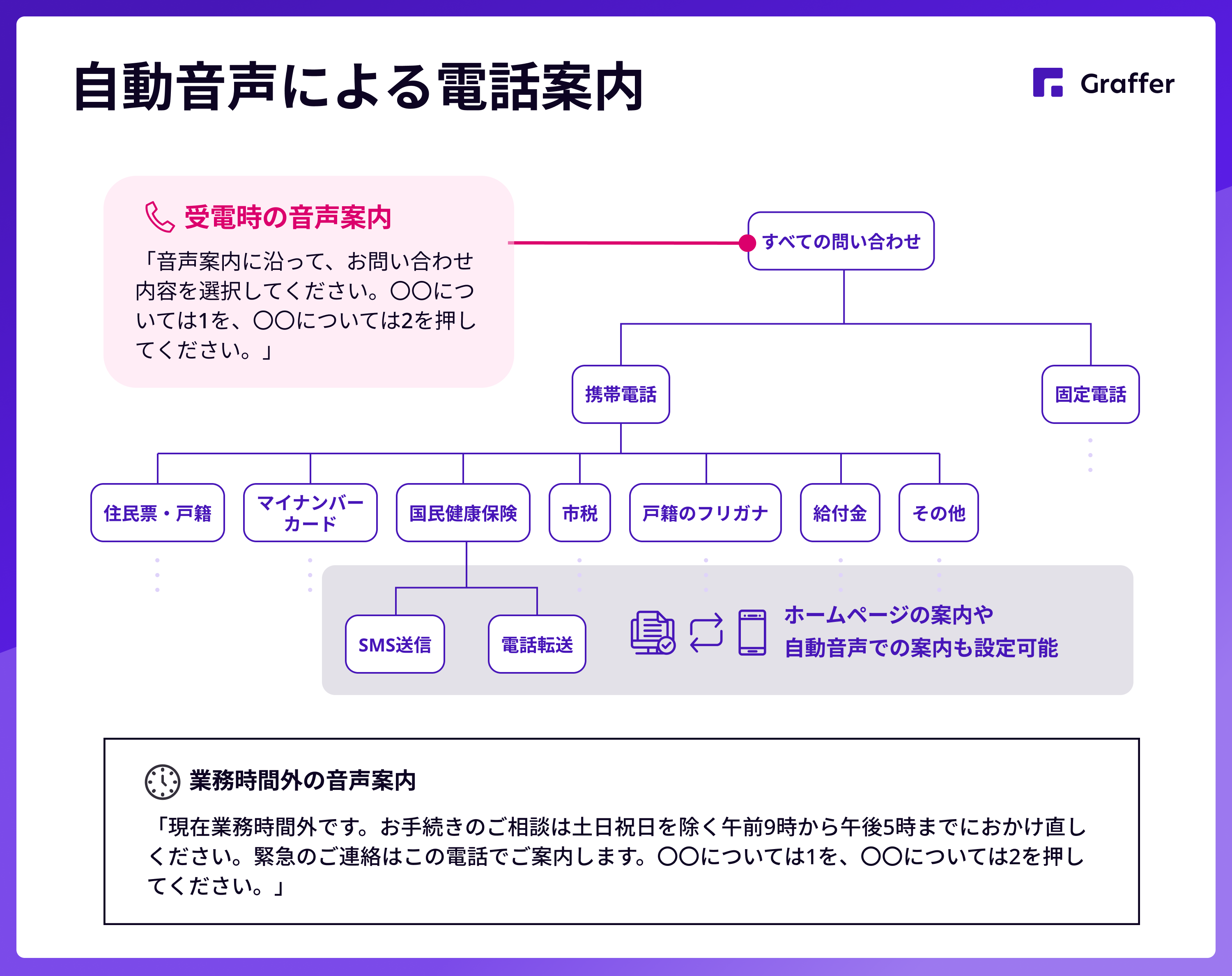

浜本:自動音声応答(IVR)は、電話をかけると音声案内が流れ、案内に沿って番号を押すことで必要な情報にたどり着いたり、目的の担当課につながったりできる仕組みです。今回の実証実験では、市民からの代表電話などへの問い合わせにこの仕組みを活用しました。

市民は簡単な操作で進めることができる。

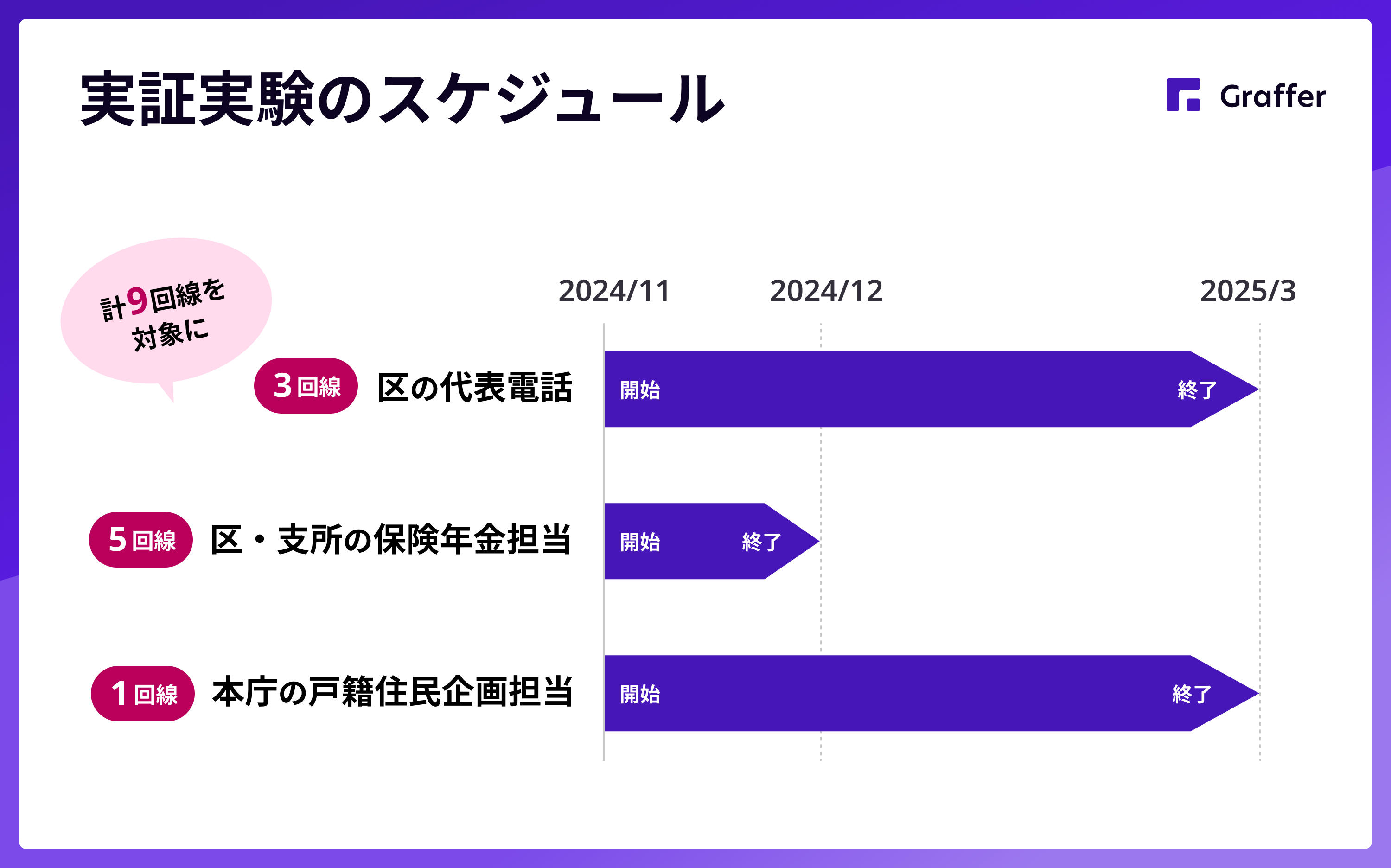

浜本:2024年11月から2025年3月末まで、約5カ月に渡って、自動音声応答の実証実験を行いました。部署ごとに期間を区切りながら段階的に検証を積み重ねていきました。

浜本:14ある区・支所のうち3区の代表電話と、5区・支所の保険年金担当のほか、本庁の戸籍住民企画担当の合計9回線を対象に実証実験を行いました。

合計9回線を対象に約5カ月の実証実験を行った。

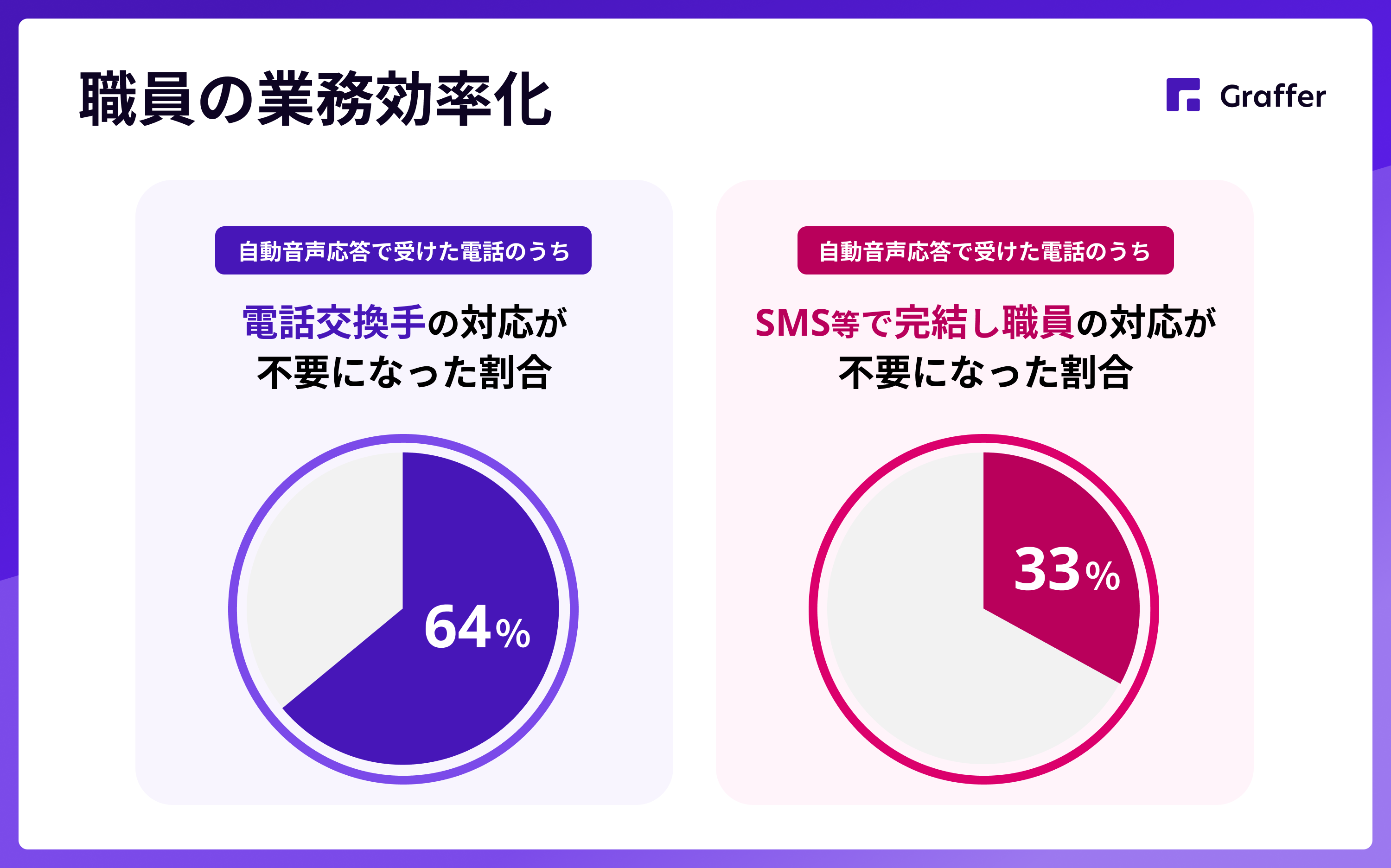

浜本:3区の代表電話については、5カ月間で合計28,267件の電話に自動音声で対応しました。このうち、33%は職員が対応することなく、SMSやアナウンス等(※)を通じて用件が完了しています。31%は音声案内に従って操作することで、電話交換手を介さずに、目的の担当課につながりました。残る36%は、従来どおり電話交換手に転送されています。

(※)SMSとは、携帯電話番号に送信する短いショートメッセージです。「Graffer Call」では、利用者が選択する内容に応じてURLなどが記載されたSMSを自動送信することができます。

浜本:市民は、自動音声に従って進めることで最初から自分の用件に合った窓口につながるようになり、何度も同じ説明を繰り返す必要がなくなりました。問い合わせにかかる手間や時間も大幅に軽減されたのではないかと考えています。当初懸念していた、自動音声に対する不安や不満の声は特にはありませんでした。

文化市民局地域自治推進室 スマート区役所推進係長 浜本 義之氏

浜本:電話交換手や担当課の職員の業務削減につながりました。例えば、電話交換手については、自動音声応答で受けた電話のうち64%は対応が不要になっています。担当課の職員についても、自動音声応答で受けた電話のうち33%は、SMSなどで用件が完結しており、確実に業務の効率化につながっていることが確認できました。

電話に関する情報が数値で確認できるため、業務の効率化につながっていることが分かる。

山本:実証実験を通じて、この仕組みを全区に展開しても十分に効果が見込めることが確認できました。ただ、問い合わせの中には、やはり複雑な内容も多く含まれており、直接職員と話す必要がある方も大勢います。IVRによって生まれた時間で、そのような方々への対応を充実させていくことが理想的だと考えています。

浜本:京都市では「誰一人取り残

山本:この取り組みの背景には、民間の持つ先進的な知見や活力を取り入れたい思いもありました。民間ではすでに当たり前のように導入されているサービスを、自治体でも活用していくことで、市民サービスの向上や職員の業務効率化につなげていけると考えました。

文化市民局地域自治推進室 区政係長 山本 亮太朗氏

——実証実験を進める中で、工夫したことがあれば教えてください。

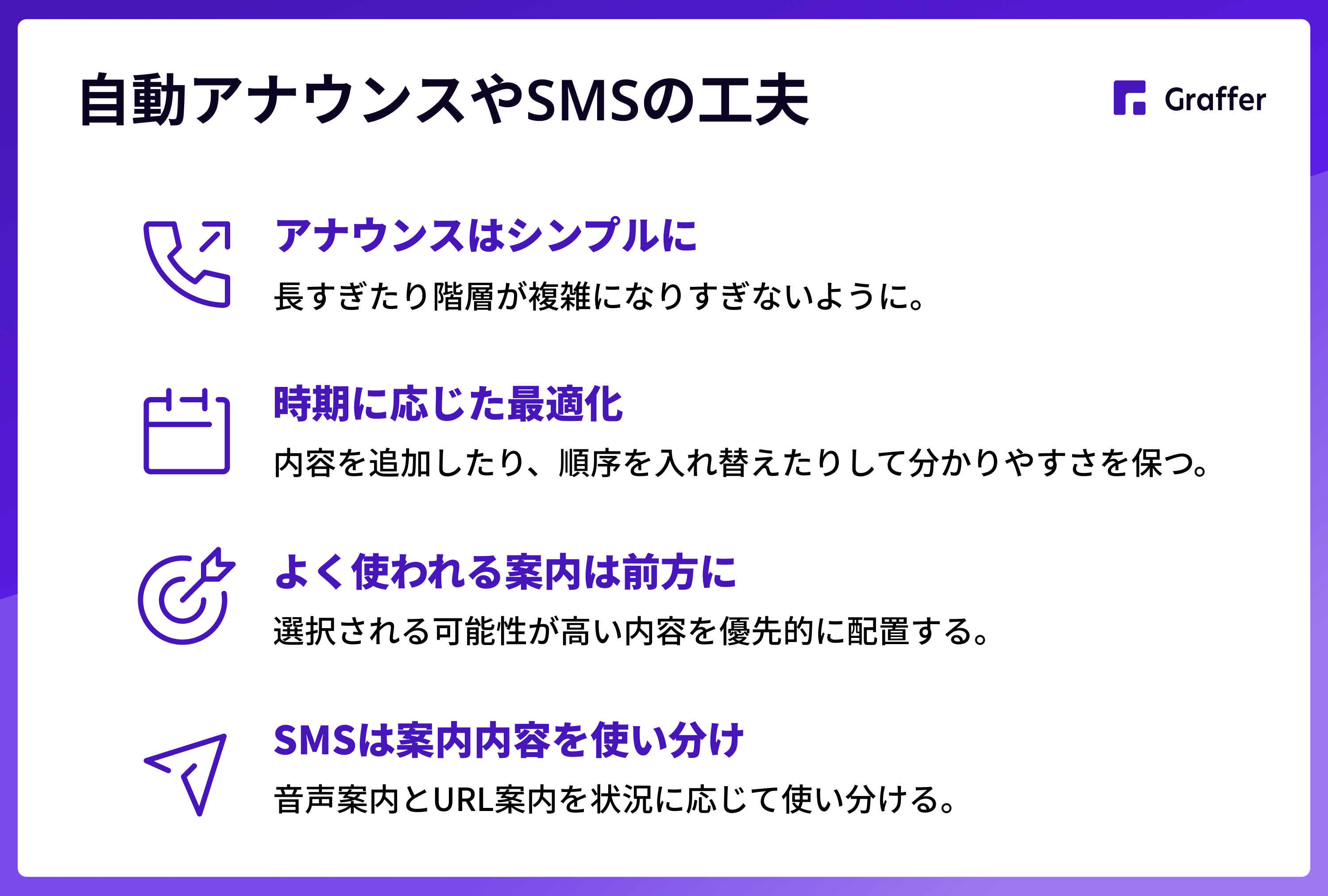

山本: 自動音声で流れるアナウンスやSMSの内容について、利用者が内容をスムーズに理解し、迷わずアクションできるように工夫しました。

自動アナウンスやSMSの内容を工夫している。

山本:まず意識したのは、アナウンスを短くすることと階層構造が複雑になりすぎないようにすることです。例えば、「〇〇の方は〇番を押してください」といった案内を細かい単位に分けることで、より正確な振り分けが可能になる一方で、その分アナウンスが長くなってしまい、利用者にとってはかえって不便になります。そこで、階層が多くなりすぎず、かつ必要な情報はしっかり伝えられるように工夫し、利便性を高められる構成を目指しました。

浜本:時期によってアナウンスの内容を追加したり、順番を入れ替えたりすることで、目的とする情報により早くたどり着けるようにもしました。例えば、戸籍にフリガナが記載される件に関する問い合わせが増えると見込まれるタイミングにはそのような音声案内を追加したり、引っ越しが多くなる時期には、関連する案内を最初に流したりするようにして、よりスムーズに情報が届くよう工夫しました。実証実験中には、1カ月程度のスパンでこうした調整を繰り返していました。

浜本:基本的には、選択される件数が多いと推測される案内を、より前方に配置するようにしました。「Graffer Call」では、アナウンスの追加や修正、順番の入れ替えを即時・簡単に行うことができるため、こうした調整がスムーズに進められました。

浜本:SMSで送信する内容については、各担当課にヒアリングを行いながら、すり合わせていきました。音声案内だけで完結する場合もあれば、SMSでURLを案内することでスムーズに解決できる場合もあるため、状況によって適切に使い分けました。

浜本:実証実験を経て、IVRの導入では目的を整理することが重要だと感じました。例えば、自動音声やSMSで適切に情報を提供することで、市民の利便性向上と職員の電話応対削減を両立させることができます。しかし、代表電話のようにさまざまな内容の問い合わせを受ける番号の場合、情報提供にこだわりすぎると自動音声やSMSでの案内が複雑になり、市民にとってストレスになることがあります。つまり、市民の利便性を高めようとすればするほど、案内が複雑になりがちで、ここにはトレードオフが生じます。

言い換えれば、利便性と簡便さのバランスを常に意識することが、IVR導入の効果を高める鍵となります。本市では、代表電話という特性を踏まえ、一定の電話減少を図りつつ、必要な電話には職員がしっかり応対する、というスタンスを実証実験を通じて洗練してきました。

山本:今回は新しい取り組みでしたので、導入で見込める効果については情報が少なく、手探りな部分もありました。実証実験を通じてこうした情報を把握することによって、本導入に向けた庁内への説明も進めやすくなりました。何より、市民への適切な情報提供と、職員の業務効率化につながることが、実証という形で確認できたことに大きな価値があったと思います。

記事後編:代表電話を含む月間約3万件をIVR(自動音声応答)で対応。京都市が挑む電話業務の自動化【後編】

取材・写真:柏野幸大 / 取材・文:東 真希(Govtech Trends編集部)

(※文中の敬称略。撮影時のみマスクを外しています。所属や氏名、インタビュー内容は取材当時のものです。)

京都市が取り組む、自動音声による電話応答は「Graffer Call」によって実現できます。費用や導入期間などについては、無料お問い合わせからお気軽にお問い合わせください。

Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。

株式会社グラファー

Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。

人口:

147.52万人(令和2年国勢調査)

導入サービス:

Graffer 手続きガイド

Graffer スマート申請

お悩みハンドブック

Graffer 窓口予約

Graffer Call