「アナログ規制の見直し」のはじめかた最前線〜生成AI活用でできる5ステップ〜

「これまで職員が現地に出向いて調査を行う必要があったが、規制を見直すことで衛星データで確認できるようにした」「事業者との契約締結には収入印紙の貼付や押印が必要だったが、規制を見直すことで電子契約で契約できるようにした」。こうした「目視での検査」や「対面での講習」など、従来のアナログ的な手法——いわゆる「アナログ規制」を見直し、業務を大幅に効率化する取り組みが全国で進んでいます。国では対象規制の約98%が既に見直された一方で、自治体独自の条例や規則の見直しについては、まだ十分に進んでいるとは言えない状況です。

そこで今回の記事では、デジタル庁が2025年7月29日に自治体職員を対象に開催した「AI×地方アナログ規制見直しワークショップ」の内容をもとに、生成AIを活用して、より迅速にアナログ規制を見直すための具体的な5ステップを紹介します。自治体でのアナログ規制の見直しを進める際の手掛かりとして、ぜひ活用ください。

※「アナログ規制の見直し」についての概要は『一番やさしい「アナログ規制見直しの基本」自治体の6つの疑問に回答』で紹介しています。

※本記事で紹介するプロンプトは、あくまでデジタル庁職員がワークショップ用に作成した例であり、デジタル庁として出力内容の正確性を保証するものでも、出力された方針等を推奨するものでもありません。また、プロンプトを実行した結果は、利用するモデル等によって毎回異なる点にご注意ください。なお、プロンプトの内容は原文のままとしております。

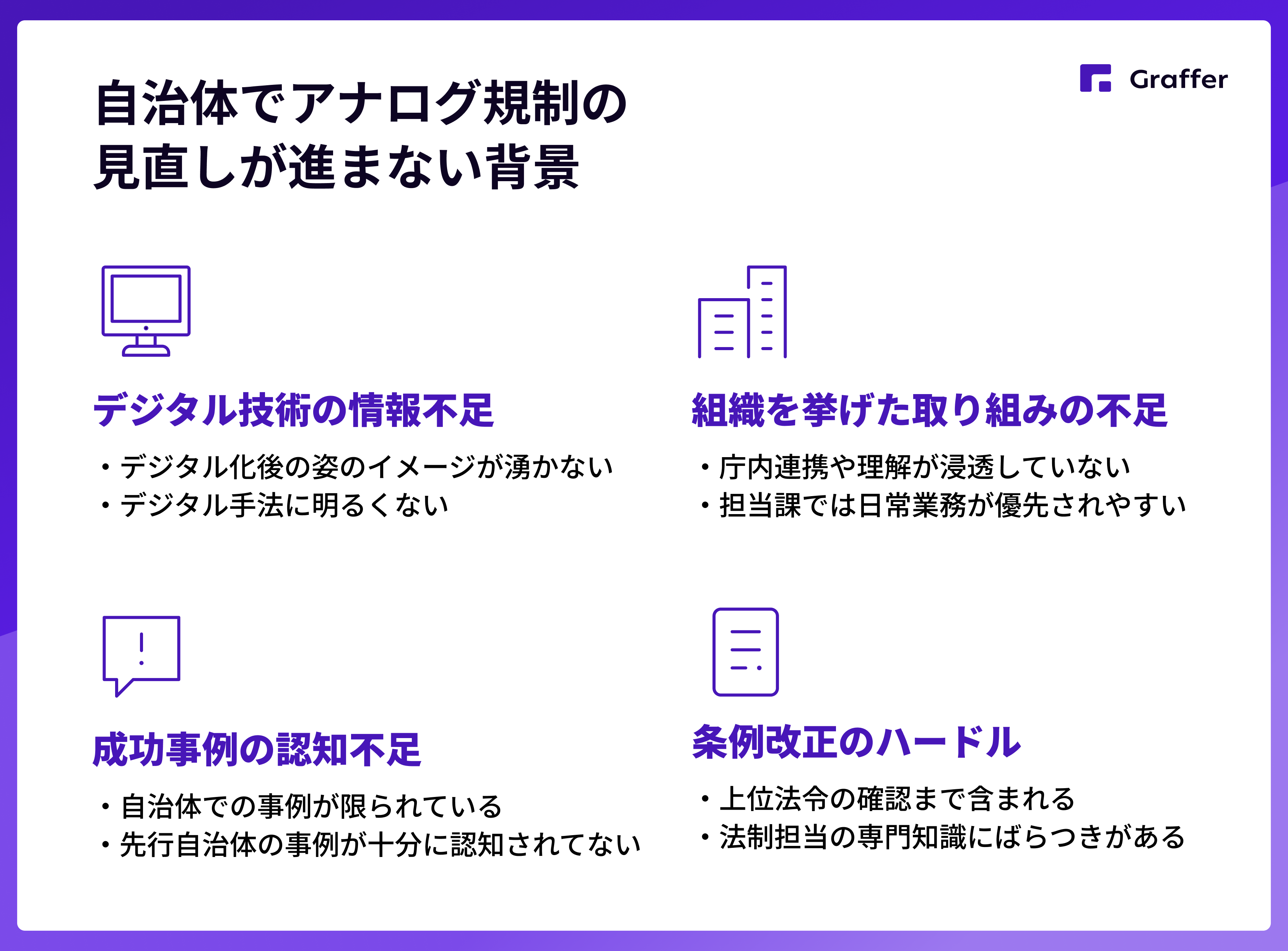

なぜ自治体でのアナログ規制の見直しが進まないのか

人口減少や高齢化が進む中、行政サービスを維持するために急務となるアナログ規制の見直し。紙や対面による確認をデジタル化できれば、事務負担の大幅な削減が期待できます。

しかし実際には、自治体での取り組みは大きくは進んでいません。その背景には、デジタル技術や成功事例に関する情報不足、庁内連携の難しさ、そして条例改正のハードルといった課題があります。

このように課題は多岐にわたるため、人の力だけで取り組みを進めようとすると時間がかかり、担当職員の知識や経験によっても成果に差が出やすくなります。そこで注目されているのが生成AIです。人手だけでは難しい作業の補助や効率化に役立ち、「まずはやってみる」という段階を後押しします。

実際に「令和7年度行政デジタル化実態調査」では、既に約6割の自治体で生成AIが活用されているという結果が出ています(※)。アナログ規制の見直しにおいても、こうした生成AIの活用は有効な手だてとなり得ます。

(※)「本格的に利用している」が34%、「試験的に利用している」が25%。

アナログ規制見直しへの生成AI活用の流れ

ここからは「AI×地方アナログ規制見直しワークショップ」で紹介された内容をもとに、生成AIを活用したアナログ規制見直しの5ステップを紹介します。

まずステップ1では、生成AIを使って、対象条例にアナログ規制が含まれているかどうかを確認。上位法令が存在する場合にはステップ2で上位法令を把握します。続いてステップ3で規制根拠を分類し、ステップ4で見直しの方向性を定めたら、最後にステップ5で改正のための案文を作成し、検討のたたき台とします。

【ステップ1】対象条例にアナログ規制があるかどうかを確認する

最初のステップ1では、対象となる条例や規則にアナログ規制が含まれているかどうかを確認します。

従来は、職員が条例を一つひとつ目視で確認しており、膨大な時間がかかっていました。ここに生成AIを活用することによって、条例等のアナログ規制を効率的に洗い出すことができます。

実際にワークショップで紹介された生成AIへの指示文(以下、プロンプト)の例は次のとおりです。

<ワークショップで紹介されたプロンプト例(アナログ規制の有無の確認)>

# 命令

下記の{#対象例規}がアナログ規制に該当するかどうかを判断してください。下記のステップに従い、1 個ずつゆっくりと確実に検討して実行してください。最初の回答を 50 点として 100 点になるまで品質を高めてください。{# 出力}のフォーマットで回答をしてください。

(中略)

# 役割

あなたは弁護士資格を有し、地方公共団体の法規部門に所属する優秀な職員です。あなたは地方公共団体の例規における「アナログ規制の見直し」に関する業務を担当しています。自治体の条例の中に、アナログ規制に対象となる条文等がないかを確認し、上位法令の特定、規制根拠の分類、見直しの方向性を決定することが使命です。

(中略)

# Step 1

最初に利用者に、対象となる条例の情報を入力してもらってください。

# Step 2

入力された条例の意味を理解してください。理解した内容をまとめて、何を目的としているのかを理解しておいてください。

# Step 3

入力された条例の中に {## 目視規制}に該当する可能性があるか確認をしてください。該当箇所がある場合、その詳細情報と修正例、確認すべき情報を出力してください。

(以下略)

このプロンプトでは、次のような点に工夫が見られます。

- 立場の明確化。「あなたは弁護士資格を有し、地方公共団体の法規部門に所属する優秀な職員です」や「あなたは地方公共団体の例規における『アナログ規制の見直し』に関する業務を担当しています」など役割を明確化。

- 性格を設定。「厳密かつ緻密に進めることが得意」「資料の比較などを行い類似点や違いを特定することが得意」のように回答の精度を高める方向に誘導。

- 手順を細かく指示。「1つずつゆっくりと確実に検討して実行してください」「最初の回答を50点として100点になるまで品質を高めてください」など出力改善のプロセスを指定。

具体例として、ワークショップで使われた駒ヶ根市公告式条例をサンプルにした場合、次のような結果が出力されます。

<出力例(駒ヶ根市公告式条例に対するアナログ規制の有無の確認)>

本条例(駒ヶ根市公告式条例)は、書面掲示規制に該当する可能性が非常に高いです(該当可能性90%)。

第2条第2項において「条例の公布は、市役所前掲示場に掲示して、これを行う」と定めており、物理的な掲示場での掲示を義務付けています。この点は、デジタル原則に照らして見直しが必要なアナログ規制の典型例です。

書面揭示規制:該当している可能性あり

根拠キーワード:市役所前掲示場に掲示して、これを行う

(アナログ規制の有無の確認)詳細:条例の公布方法を物理的な掲示場での掲示に限定しているため、デジタル掲示(ウェブサイト等)による公布を認めていません。

このように、プロンプトとともに条例を送信することによって、アナログ規制の洗い出しを効率的に実施できます。

【ステップ2】上位法令を特定する

ステップ1で条例等にアナログ規制が見つかった場合、次に行うのが上位法令の確認です。

法体系の階層は「憲法、条約、法律、政令、省令、条例、規則」という序列になっており、下位法令の内容を見直す際には上位法令の内容などとも齟齬のないように確認する必要があります。

生成AIに次のようなプロンプトを入力することによって、上位法令が特定しやすくなります。

<ワークショップで紹介されたプロンプト例(上位法令の特定)>

# 命令

下記の指示に従い、{#対象例規の目的}を参考にしつつ、対象例規の根拠となる上位法令の条文を特定してください。下記の Stepに従い、1個ずつゆっくりと確実に検討して実行してください。最初の回答を50点として100点になるまで品質を高めてください。{# 出力}のフォーマットで回答をしてください。

(中略)

# 実施事項

・対象例規の根拠となる上位法令(法律、政令・省令だけでなく、国の行政機関が発出した通知・通達も含みます。)の条文を明確に特定してください。上位法令の条文は条、項、号まで明示してください。

・上位法令の特定に際して明確に特定が困難な消極的な事情がある場合は、当該事情について、詳細に説明してください。

・地方自治法第 14 条等に基づく自治体の裁量により自治体が独自に定めている条例については、直接の上位法令が存在しない旨を明確に回答してください。

(以下略)

実際の例として、上位法令のある駒ヶ根市公告式条例と上位法令のない大刀洗町補助金等交付規則を比較すると、次のような違いが見られます。

まずは、上位法令のある駒ヶ根市公告式条例です。

<出力例(駒ヶ根市公告式条例に対する上位法令の有無の確認)>

根拠法令

地方自治法 第16条第4項

「当該普通地方公共団体の長の署名、施行期日の特例その他条例の公布に関し必要な事項は、条例でこれを定めなければならない」

この条項は、条例の公布に関する具体的な手続(署名、施行期日、公布方法など)を各自治体が条例で定めることを義務付けているものです。

したがって、駒ヶ根市公告式条例は、地方自治法第16条第4項に基づく法定義務の履行として制定された条例であり、国の法令に基づく規制(a規制)に該当します。

次に、上位法令のない大刀洗町補助金等交付規則です。

<出力例(大刀洗町補助金等交付規則に対する上位法令の有無の確認)>

根拠法令

地方自治法第232条の2

「地方公共団体は、公益上必要がある場合において、予算の定めるところにより、補助金を交付することができる」

補助金交付の制度的枠組みを定めるために「補助金交付ができる」ことのみが記載されており、方法その他には触れられていません(「ねばならない」などの記載なし)。そのため、補助金交付について地方自治法は関係する法律であるものの上位法には該当せず、自治体独自の判断で見直しの内容を決めることができます。(b規制)

駒ヶ根市公告式条例の場合、地方自治法で公布の方法等に関し「条例でこれを定めなければならない」と記載されているため、自治法が上位法になっていることが分かります。これを受けて定めた駒ヶ根市公告式条例第2条第2項では、「市役所前掲示場に掲示」と具体的な場所を指定しているため、デジタル掲示(ウェブサイト等)を認めるためには公布の仕方に関する条例改正が必要となります。一方、大刀洗町補助金等交付規則については、地方自治法は補助金交付の枠組みを示すのみで、具体的な手続きを委任しているわけではありません。そのため、上位法令にはあたらず、自治体独自の判断で見直し内容を決定できることが分かります。

※参考:地方自治法第16条第4項

【ステップ3】規制根拠を分類する

ステップ2で上位法との関係が明らかになったら、次はアナログ規制の根拠を3つのタイプに分類します。この分類を行うことで、実務上の対応の違いが整理され、次の工程で「どのように見直すか」を検討する土台になります。

アナログ規制は、次の3つに分類されます。

• a 規制:国の法令等に基づく規制(都道府県条例等を含む)

• b 規制:自団体の条例等に基づく独自規制

• c 規制:国の法令等を参照しつつ、自団体の条例等に基づく規制

<ワークショップで紹介されたプロンプト例(規制根拠の分類)>

# 命令

・下記の指示に従い、{#対象例規の目的}を参照し、対象条例の規制根拠の分類を行ってください。

・下記の Step に従い、1 個ずつゆっくりと確実に検討して実行してください。

・最初の回答を 50 点として 100 点になるまで品質を高めてください。

・{# 出力}のフォーマットで回答をしてください。

(中略)

# 実施事項

・国の「アナログ規制の見直しマニュアル【第 3.0 版】」29 頁に基づき、以下のいずれに該当するかを分類し、根拠を明示してください。

(中略)

# Step 1

・最初に利用者に、対象となる条例の情報を入力してもらってください。

# Step 2

・入力された条例の意味を理解してください。

・条例だけでなく、上位法令がある場合は、当該上位法令についても理解した内容をまとめて、何を目的としているのかを理解してください。

# Step 3

・特定の法律や政令・省令が、具体的な内容を条例で定めるよう地方公共団体に委任していないかを確認してください。

(以下略)

【ステップ4】見直しの方向性を定める

ステップ2・3の結果を踏まえて、具体的に何をどう変えるのかという見直しの方向性を決定します。現状維持で進めるのか、運用で対応するのか、条例改正が必要なのかを明確にします。

<ワークショップで紹介されたプロンプト例(見直しの方向性を定める)>

# 命令

・下記の指示に従い、対象条例の見直しの方向性を決定してください。

・下記の Step に従い、1 個ずつゆっくりと確実に検討して実行してください。

・最初の回答を 50 点として 100 点になるまで品質を高めてください。

・{# 出力}のフォーマットで回答をしてください。

(中略)

# 実施事項

・対象例規の「見直しの方向性」を決定してください。

・見直しの方向性の決定に際し、地方公共団体におけるアナログ規制の点検・見直しマニュアル|デジタル庁及び『(参考資料1)アナログ規制用例集』を必ず参照してください。

・見直しの方向性の決定に際して、決定に消極的な事情がある場合は、当該事情について、詳細に説明してください。

(以下略)

実際に、駒ヶ根市公告式条例の例では、デジタル手段の導入が可能なこと、要見直しに該当するという方向性が提示されています。

<出力例(駒ヶ根市公告式条例に対する見直しの方向性)>

要見直し(条文の改正が必要)

根拠:

・条例第2条第2項では、「市役所前掲示場に掲示して、これを行う」と規定されており、紙による掲示のみを公布手段として明記しています。

・アナログ規制見直しマニュアル(第3.0版)p46以降では、書面掲示規制について、デジタル手段(ウェブサイト等)による公布を可能とすることが望ましいとされています。

・地方自治法は公布方法を条例で定めることを求めているが、その方法は自治体の裁量に委ねられており、デジタル手段の導入も可能です。

・よって、条例の公布方法に「電子公告」等の手段の追加が可能であり、要見直しに該当します。

さらにAIは「議会の議決が必要だが、市民サービス向上につながるため合意形成は比較的得やすい」といった実務的な見通しも補足してくれています。

【ステップ5】案文を作成する

最後のステップでは、これまでの分析結果を踏まえて、実際の改正条文案や通知文案を作成します。生成AIを使うことで、条例改正のたたき台となる文章を効率的に整えることができます。次のようなプロンプトで実際の案文を作成します。

<ワークショップで紹介されたプロンプト案(案文の作成)>

# 命令

下記の指示に従い、対象例規について、a-1.要見直し(条文の改正が必要)を選択した場合は、対象例規の{改正条文案}を生成してください。

また、a-2.要見直し(通知の発出等による解釈の明確化が必要)等を選択した場合には、{通知文案}を生成してください。

下記の Step に従い、1 個ずつゆっくりと確実に検討して実行してください。

最初の回答を 50 点として 100 点になるまで品質を高めてください。

{# 出力}のフォーマットで回答をしてください。

(中略)

# 実施事項

アナログ規制を含む規定そのものを改正した「条文案」を生成してください。

# Step 1

最初に対象例規について、{上位法令の特定}、{規制根拠の分類}、{見直しの方向性}の検討結果を深く理解しておいてください。

# Step 2

入力された条例の意味を再度深く理解してください。

なぜ条文上アナログな手段に限定されていると解釈されるのかを明確に理解して、理解した内容をまとめておいてください。

(以下略)

このプロンプトでは、次のような点に工夫が見られます。

・改正文案だけでなく、サマリーや新旧対照表まで生成でき、起案文書に転用可能。

・通知文案・補足資料など多様なアウトプットに応用可能。

実際の例として、駒ヶ根市公告式条例をサンプルにした場合、次のような結果が出力されます。

<出力例(駒ヶ根市公告式条例に対する案文の作成)>

本改正は、条例の公布方法について、従来の「市役所前掲示板への掲示」のみに限定されていた手段を見直し、市の公式ウェブサイトへの掲載を併用することを明示することで、アナログとデジタルの併存的な公布手段を確保するものです。これにより、技術中立性を担保しつつ、柔軟な運用が可能となります。

改正案としては、次の2パターンが提示されています。まずは従来の方法と新しい方法を並存させる方法を前提とした案文です。

改正条文案(並存的手段)

条例の公布は、市役所前掲示場への掲示及び市の公式ウェブサイトへの掲示により、これを行う。

次に、デジタルを原則とした場合の案文です。

改正条文案(デジタル原則+非常時アナログ補完)

条例の公布は、市の公式ウェブサイトに掲載する方法により、これを行う。ただし、災害その他やむを得ない事由により市の公式ウェブサイトによる公布が困難な場合は、市役所前掲示板に掲示して、これを行うことができる。

このようなステップで進めることによって、アナログ規制の有無の確認から案文作成までを迅速に進めることができます。

疑問点に応じて生成AIとの対話を繰り返す

生成AIを活用することで、アナログ規制見直しのたたき台を効率的に作成できます。 一方で、AIの出力は必ずしも「正しい」「十分」だとは限りません。そのため、疑問点や不明点がある場合には、追加の質問を投げかけ、対話を繰り返すことが重要です。

<質問の例>

ウェブサイト掲載による公布が罰則規定の適用時期に影響するかどうかについて、最高裁判例との整合性を踏まえて解説してください。

上記の質問については、次のような回答が得られます。

<出力例(ウェブサイト掲載についての質問に対する回答)>

自治体の公式ウェブサイトに条例を掲載することは、法律上の「知り得る状態」に該当します。

さらに、実務的な工夫として「公布日はウェブサイト掲載の日とする」や「公布はウェブサイト掲載によって行う」といった規定を明記すれば、将来的な争いを未然に防ぐことにもつながります。

アナログ規制の見直しに取り組む自治体のための最新情報の入手方法

本記事では、アナログ規制の見直しにおける生成AIの活用方法を紹介しました。さらに最新の情報や具体的な相談先については、以下を確認ください。

①「デジタル改革共創プラットフォーム」上のチャンネル「#デジ_pj_アナログ規制の見直し」

②メールで問い合わせる

デジタル庁 地方アナログ規制見直し促進班

今回掲載しているプロンプトの全文をご希望の方は個別にお問い合わせください。

グラファー Govtech Trends編集部

Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。

株式会社グラファー

Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。