過半数が生成AIを「ほぼ毎日使用」。行政デジタル化の最新動向が分かる「行政デジタル化実態調査レポート2025」

令和7年6月に閣議決定された「デジタル社会の実現に向けた重点計画」や6月に施行された人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(AI法)を背景に、行政デジタル化を取り巻く環境は大きな転換点を迎えています。その中心的な推進力として位置づけられているのが生成AIです。急速に進む人口減少に対応するため、デジタル技術を最大限に活用し、公共サービスの維持・強化や地域経済活性化を進める取り組みが各地で進んでいます。そこで本年度の調査では、従来調査を進めている自治体フロントヤード改革に関する取り組みに加えて、生成AIに関する設問を細分化し、自治体が生成AIをどのように捉えているのか、そしてデジタル化に関わる人材不足や財源の確保といった、デジタル行政の推進を阻む「壁」がどこにあるのかを明らかにしています。

調査方法

対象

47都道府県及び1,741市区町村

調査期間

令和7年7月1日(火)〜7月25日(金)

調査実施方法

オンライン回答、回答用紙のメール添付

回答数

431件

分析方法

本報告書では、回答を得られた431件について、総務省「地方公共団体の区分」を参考に、人口別に以下の3区分に分けて分析した。なお、令和5年度から都道府県も調査対象とし、都道府県は20万人以上の人口規模に分類した。

1. 人口20万人以上:回答数 28件

2. 人口5万人以上:回答数 104件

3. 人口5万人未満:回答数 299件

過半数が生成AIを「ほぼ毎日使用」現場の働き方に変革の兆し

8割超がフロントヤード改革の必要性を認識

従来の対面を中心とした住民との接点を見直す「フロントヤード改革」は年々存在感を増しています。すでに8割を超える自治体がその必要性を認識しており、取り組みを進める自治体の約半数は、DX推進計画の中で具体的な方針を示しています。一方で、約4分の1の自治体は様子見の姿勢にとどまり、小規模自治体の3%は「改革の必要性を感じていない」との回答も寄せられました。こうした傾向は窓口の混雑度合いなど、自治体ごとの状況とも密接に関わっていると考えられます。

約7割の自治体が、電話対応によって事務に支障が出ていると回答

市民と行政をつなぐ重要な手段である「電話」。今回新たに設けた電話に関する設問を通じて、多くの自治体が電話応対に課題を感じている現状が明らかになりました。約7割の自治体では「電話対応によって他の事務作業に支障が出ている」と回答しており、手続きのデジタル化が進む一方で、電話業務のDXは十分に進んでいない様子が見て取れました。見直しや対策が十分に講じられていない自治体が多く、今後の大きな課題の一つとなっていくことが予想されます。

生成AIで行政の仕事の仕方に大きな変化が到来

試験利用を含めると、生成AIを利用している自治体は約6割に達し、過半数を占めるまでに増加しています。用途としては主に職員の議事録などの文書作成支援が中心となっており、法令調査や翻訳にも活用が広がっていることが分かりました。

一方で、導入・運用面での不安としては職員のスキル不足が最大の懸念であり、セキュリティや正確性への不安を上回る結果となりました。2025年6月に施行されたAI法では、行政事務の効率化や高度化を目的に、行政機関におけるAI技術の積極的な活用を進めることが明記されており、AI活用の動きは今後さらに波及していくことが期待されます。

(1)フロントヤード改革の取り組み

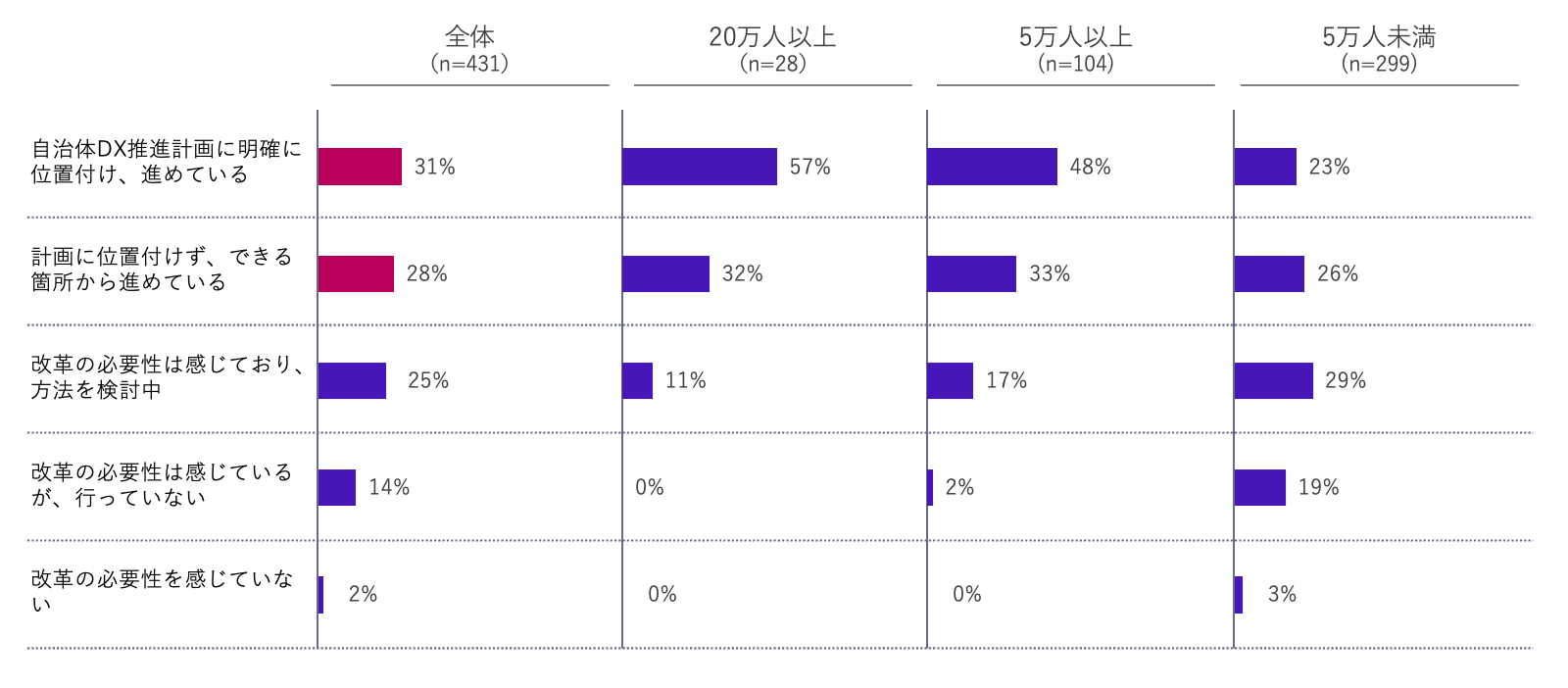

8割超がフロントヤード改革の必要性を認識し、すでに半数以上が取り組みを開始

国が推進する自治体DXの一環であるフロントヤード改革については、「自治体DX推進計画に明確に位置付け、計画に従い進めている」が31%、「計画の位置付けはないが、できるところから取り組んでいる」が28%と、計画の有無を問わず既に取り組みを進めている自治体が全体の半数以上を占めた。また、「改革の必要性は感じており、取り組み方法は検討中である」も25%で、取り組み中を含めると8割以上の自治体がフロントヤード改革の必要性を認識していることが分かる。

一方で、「改革の必要性は感じているが、行っていない」が全体で14%、「改革の必要性を感じていない」が全体で2%の中、人口5万人未満の自治体では、それぞれ19%、3%となり、取り組みの遅れが目立ちます。

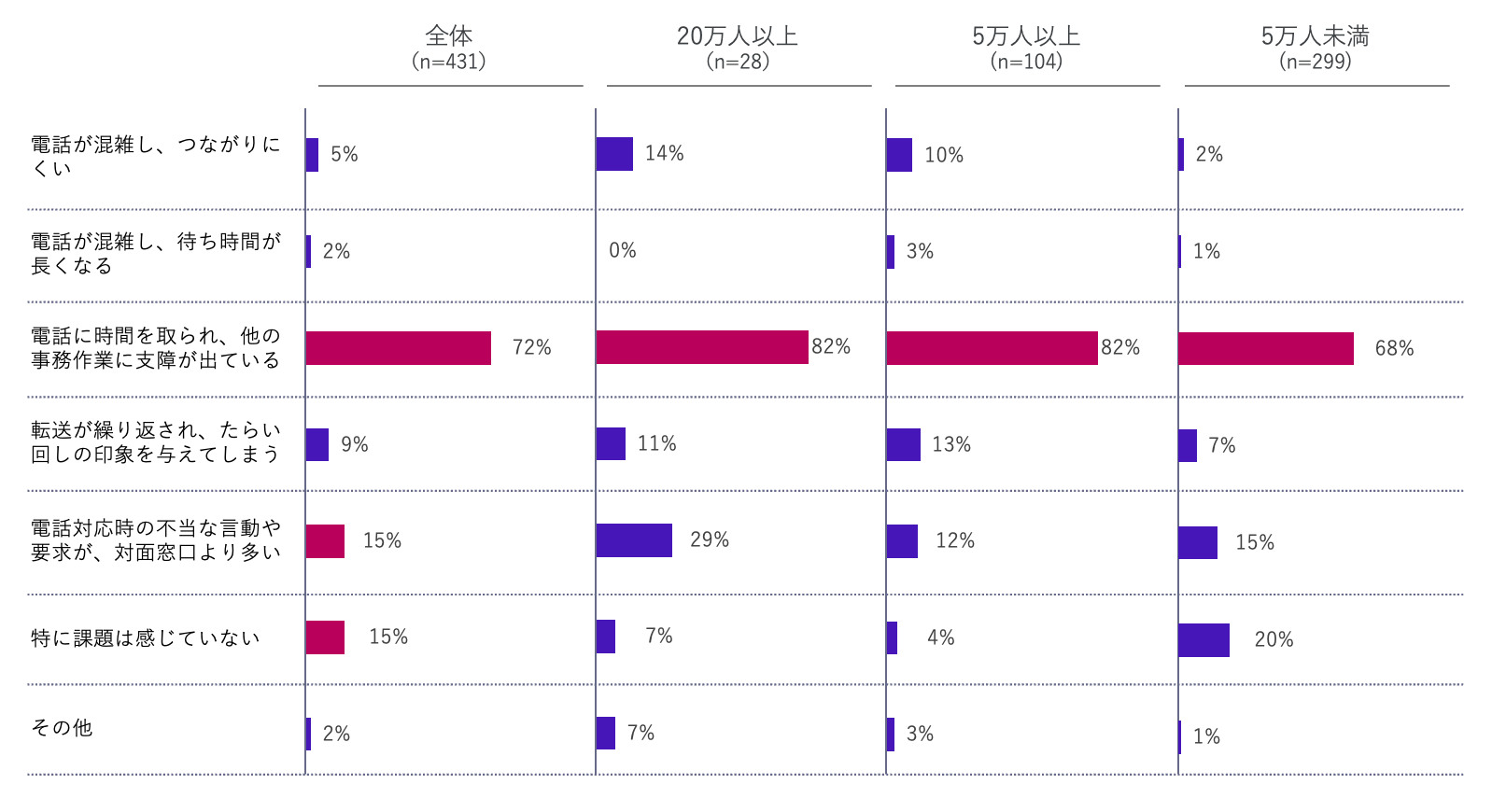

(2)電話応対の課題

※複数選択可の設問のため合計は100%にならない。

電話応対では「他の業務に支障」が最多、カスタマーハラスメントの声

住民との重要な接点である電話応対に関する課題として、最も多かったのは「電話対応に時間を取られ、他の事務作業に支障が出ている」で、全体の72%といずれの人口規模でも突出していた。

一方で、「電話が混雑し、つながりにくい(5%)」「電話の待ち時間が長くなる(2%)」といった回線数に起因する課題はほとんど見られなかった。

また、「電話対応時の不当な言動や要求(カスタマーハラスメント)が、対面窓口より多い」との回答も15%あり、一部自治体では応対者への精神的負担も顕在化している。なお、「特に課題は感じていない」とする自治体も15%存在し、電話対応をめぐる課題の深刻度には自治体間で差があることがうかがえる。

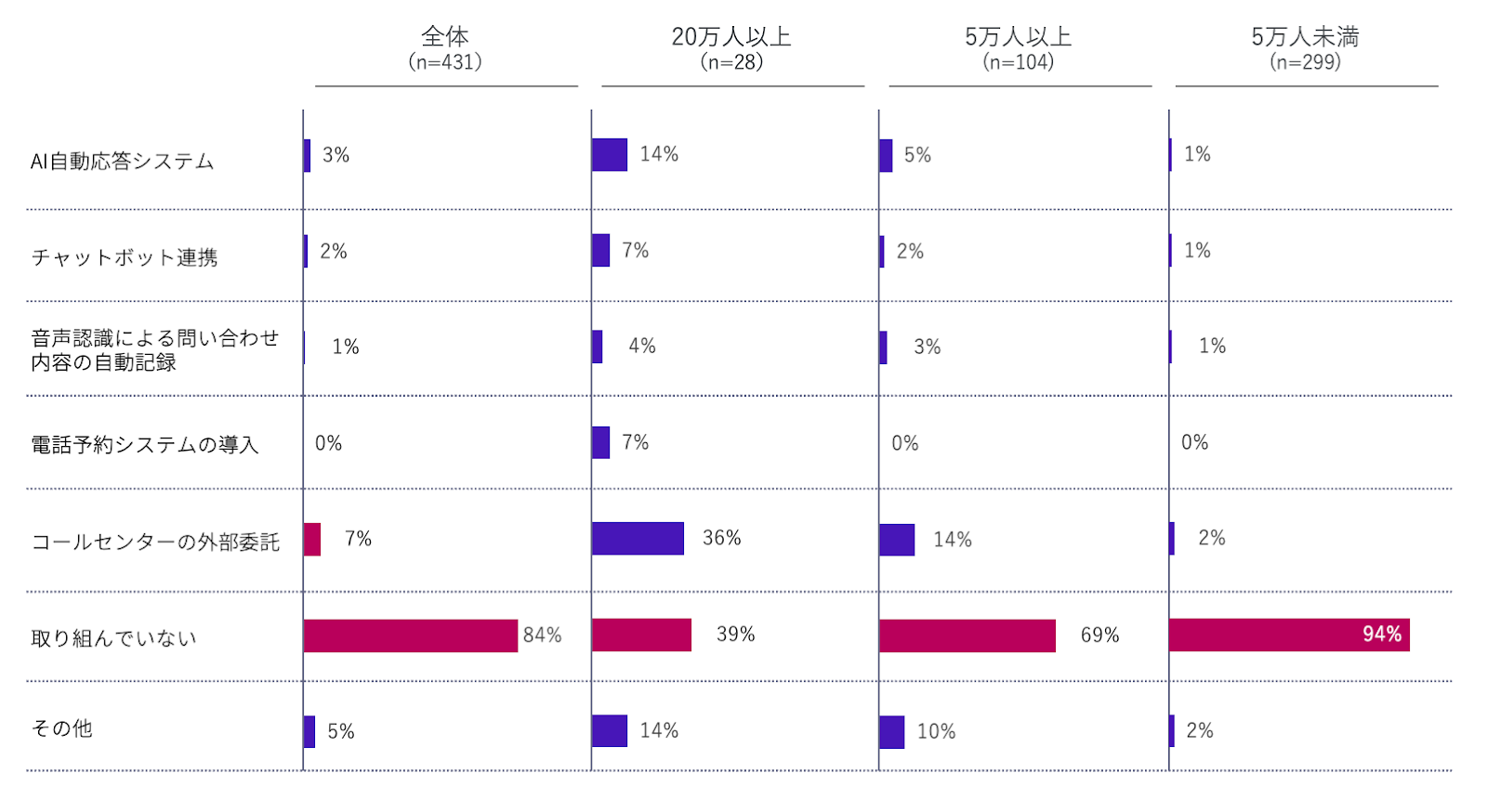

(3)電話応対の業務改善

※複数選択可の設問のため合計は100%にならない。

電話応対の課題が顕在化する一方で、業務改善の取り組みは限定的

電話応対に関する業務改善の取り組みについて、「取り組んでいない」と回答した自治体が84%にのぼり最も多かった。多くの自治体が電話応対に何かしらの課題を抱えているにもかかわらず、具体的な対策は十分に講じられていない実態が浮き彫りとなった。

実際に取り組みを行っている自治体の中では、「コールセンターの外部委託」は7%にとどまり、「AI自動応答」「チャットボット連携」などの取り組みを行っている自治体も少ない。こうした結果から、電話応対の負担を軽減するためのデジタル技術の活用については、まだ十分に浸透しているとは言えず、多くの自治体にとって今後の検討課題であることが明らかとなった。

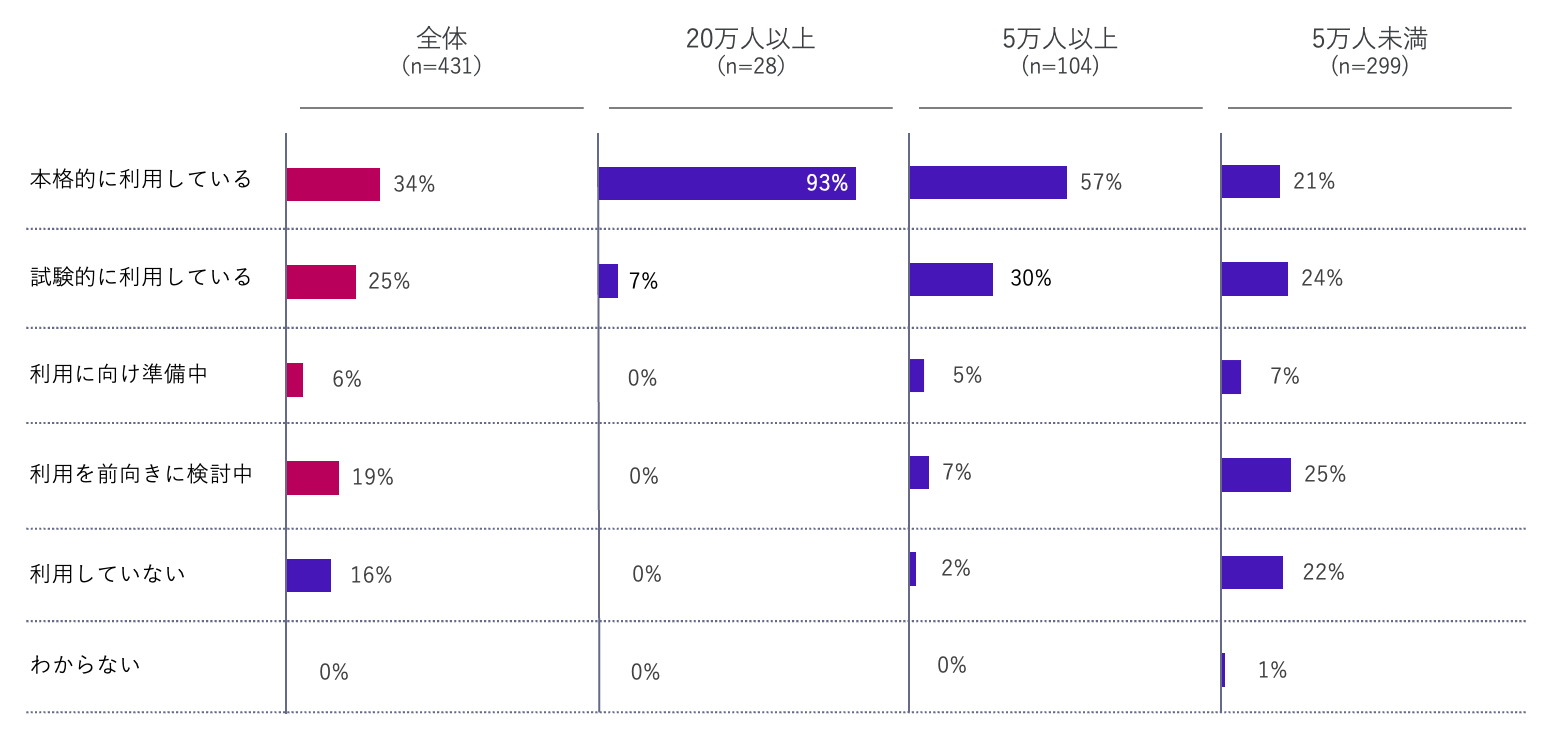

(4)生成AIの行政利用

生成AIを「本格的に利用」「試験的に利用」とする自治体が半数を超える

生成AIの行政利用について、「本格的に利用している」と回答した自治体は34%、「試験的に利用している」が25%となり、あわせて59%と過半数を占めた。これに「利用を前向きに検討中」(19%)や「利用に向け準備中」(6%)を加えると、8割以上の自治体が何らかの形で生成AIの活用に関心を持っている状況が明らかとなった。また、「わからない」との回答は昨年度の7%から0%に減少し、生成AIの行政利用についての認知が広がっていることもうかがえる。

※実際の活用フェーズに進んだ自治体が増えていることから、今年度は、令和6年度からの選択肢変更に伴い、「本格的に利用している」「試験的に利用している」といった利用段階に応じた回答を新たに設けた。

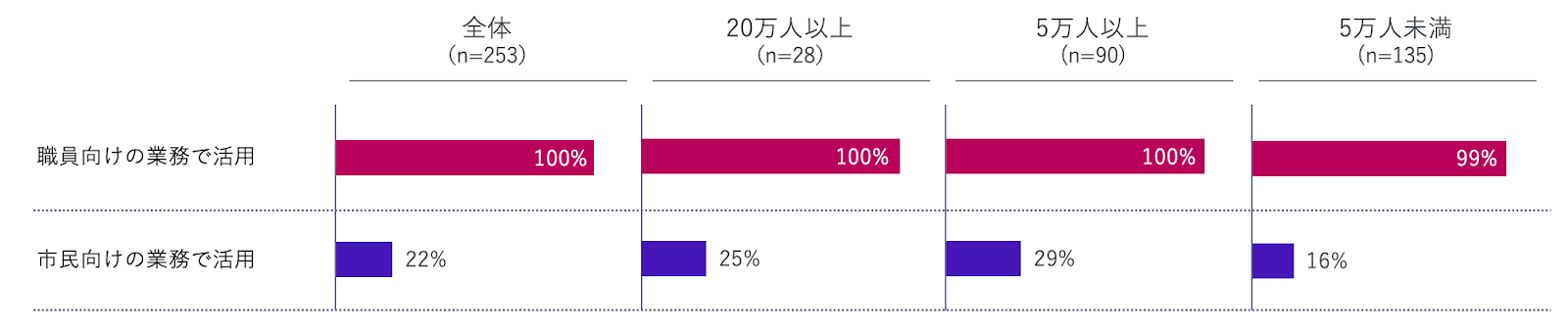

(5)生成AI活用業務の対象

※複数選択可の設問のため合計は100%にならない。

※(4)で「本格的に利用している」「試験的に利用している」と答えた自治体のみ回答。

生成AIの活用は職員向け業務が中心

生成AIを「本格的に利用」「試験的に利用」と回答している自治体における活用業務の対象について、「職員向けの業務で活用」が全体ではほぼ100%に達しており、内部業務において生成AIがほぼ不可欠なツールとして定着しつつある様子がうかがえる。

一方で、「市民向けの業務で活用」は22%にとどまり、内部利用に比べて大きく差が開いている。住民対応など対外的な業務での生成AI活用については、今後の可能性を模索している段階といえる。

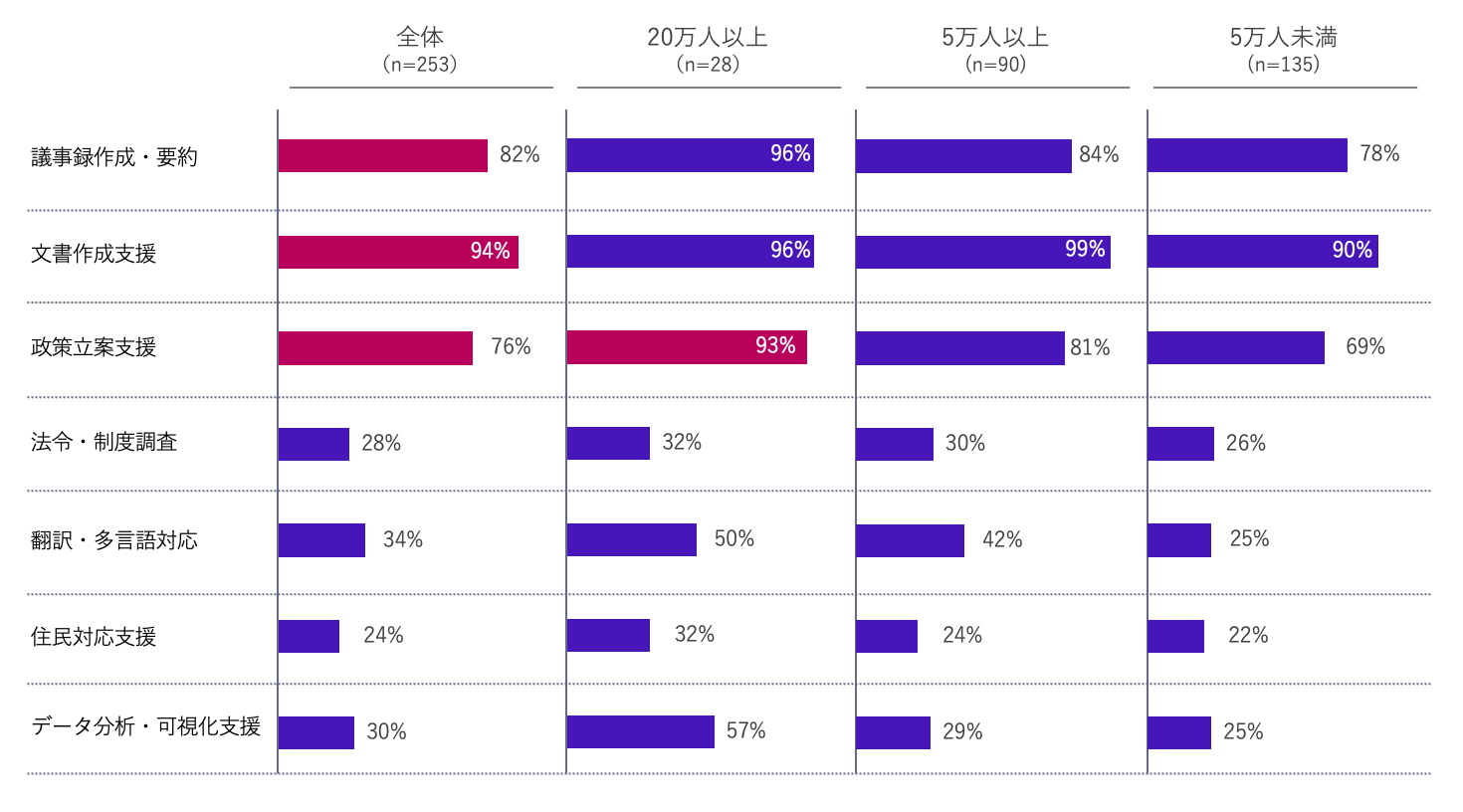

(6)生成AIの利用目的

※複数選択可の設問のため合計は100%にならない。

※(4)で「本格的に利用している」「試験的に利用している」と答えた自治体のみ回答。

生成AIの活用は文書作成や議事録要約など定型業務から、政策立案支援にも広がる

生成AIを「本格的に利用」「試験的に利用」と回答している自治体における具体的な活用内容としては、「文書作成支援(答弁書、通知文等)」が94%と最も多く、次いで「議事録作成・要約」が82%、「政策立案支援(アイデア出し、計画策定補助)」が76%と続き、いずれも8割を超える高い活用率となっている。これらは定型的・反復的な業務の効率化や、構想段階での支援など、行政内部の業務において有効に機能していることがうかがえる。

一方、「翻訳・多言語対応」(34%)、「法令・制度調査」(28%)、「住民対応支援(FAQ作成、チャットボット等)」(24%)といった業務では活用率が3割前後にとどまっており、まだ一部の先進的な活用にとどまっている状況にある。なお、「政策立案支援」については、人口20万人以上の自治体では93%が活用しており、大規模自治体では計画策定段階から生成AIを積極的に取り入れていることが分かる。

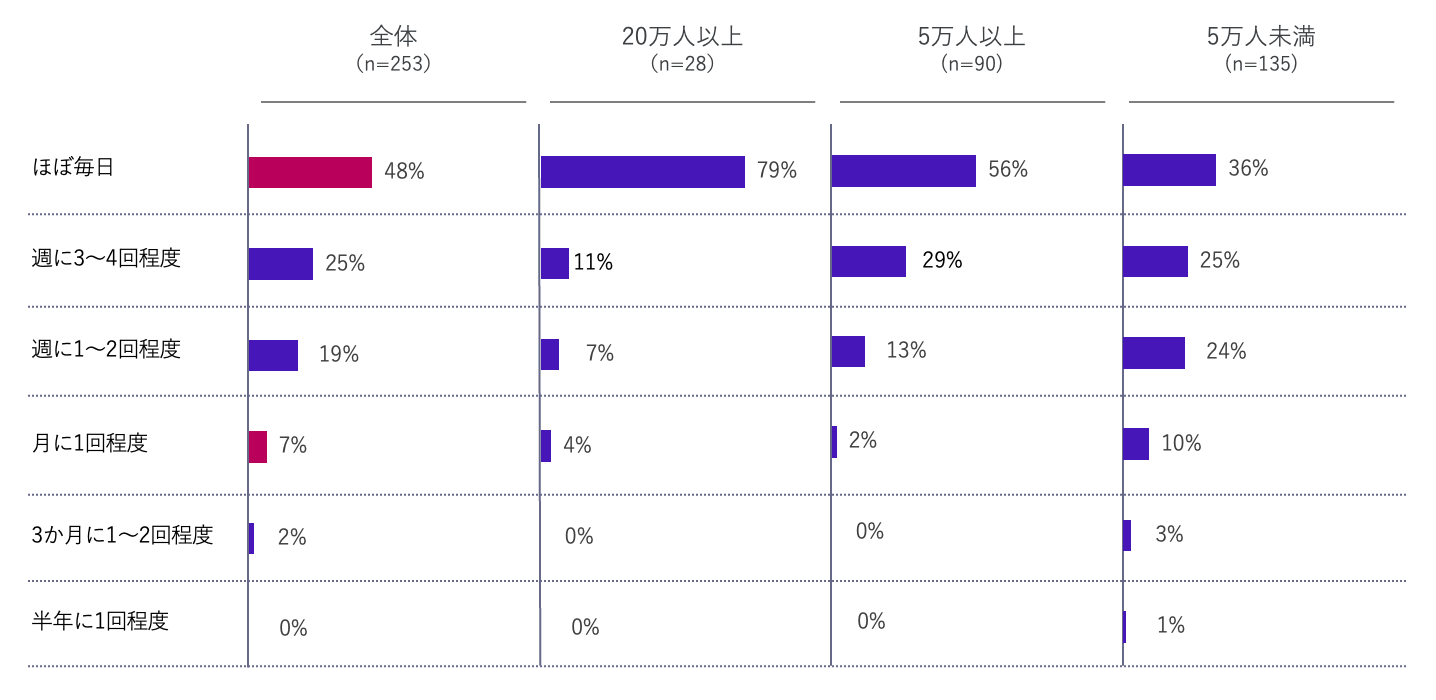

(7)生成AIの利用頻度

※(4)で「本格的に利用している」「試験的に利用している」と答えた自治体のみ回答。

生成AIの利用頻度は「ほぼ毎日」が最多、月1回以下の層も一定数

最も利用が多い部署での生成Iの利用頻度について、「ほぼ毎日」と回答した自治体が48%と最も多く、日常的な業務に深く浸透している様子がうかがえる。一方で、「月に1回程度」が7%、「3か月に1〜2回程度」や「半年に1回程度」といった回答もあり、生成AIの活用は高頻度で活用する自治体と、限定的・試行的に活用する自治体の間で利用頻度の二極化が進んでいる状況にあることが分かる。

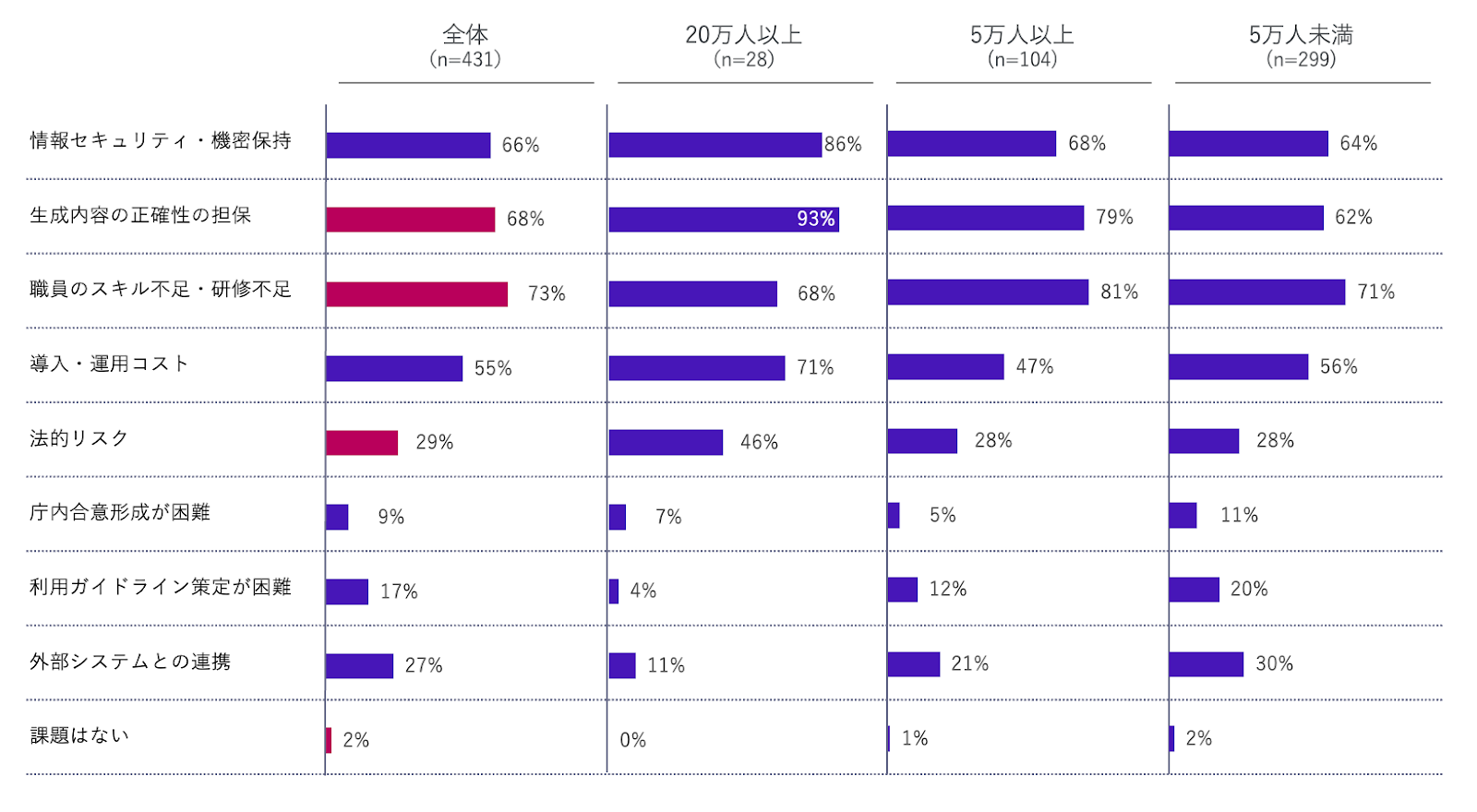

(8)生成AI導入・運用上の課題

職員のスキル不足が最大の懸念に。正確性や法的リスクへの懸念はやや後退

生成AIの行政利用に対する懸念として、今年最も多かったのは「職員のスキル不足・研修不足」で73%にのぼり、職員の知見や対応力への不安が最大の課題として浮き彫りとなった。

一方で、昨年上位だった「生成内容の正確性の担保」は86%から68%に、「法的リスク」は75%から29%へと減少しており、生成AIの活用が広がる中で、信頼性や理解度が一定程度向上している可能性がある。

なお、「課題はない」との回答は2%にとどまり、ほぼすべての自治体が何らかの課題を感じている状況にある。今年度は選択肢をより具体化・細分化したことにより、懸念の質的な傾向がより明確となった。

※自治体による生成AIの導入が本格化していることを受けて、一部の選択肢を見直し、課題に関する選択肢を細分化している。

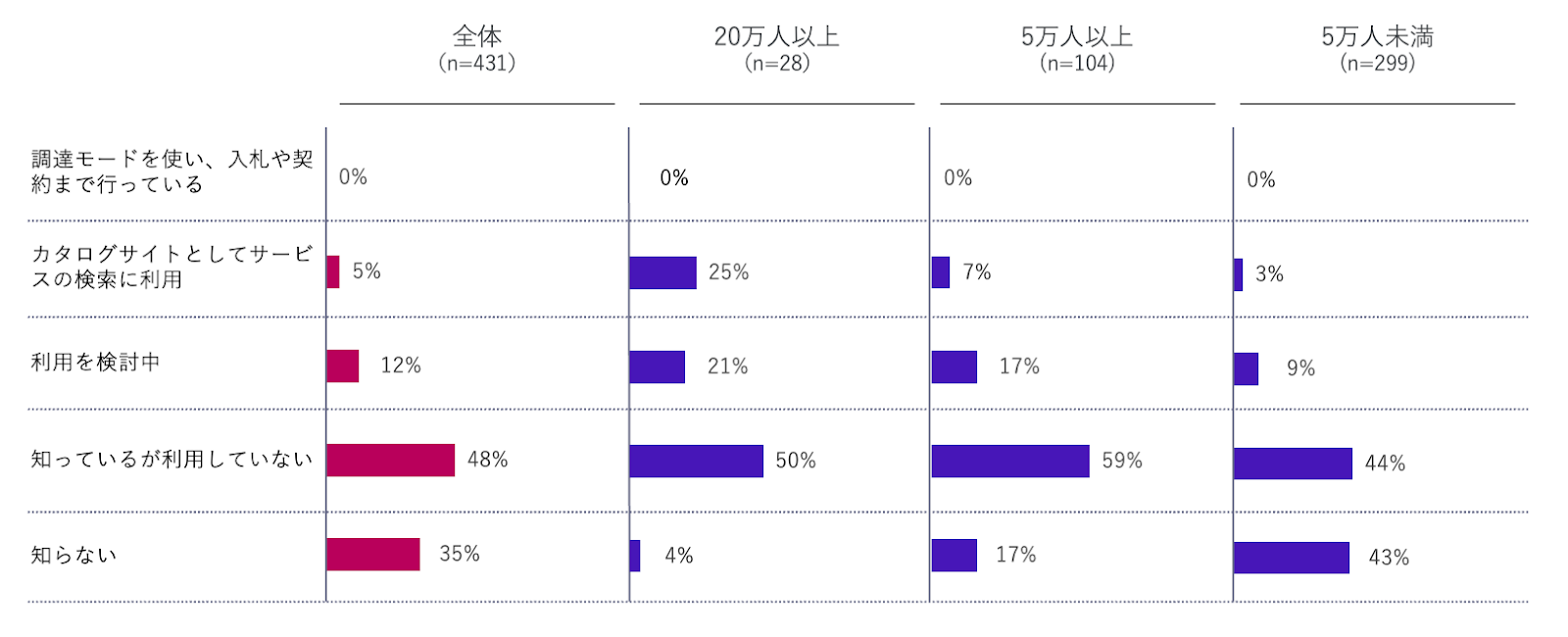

(9)デジタルマーケットプレイス(DMP)の利用状況

DMPは活用初期段階、今後の利活用促進に期待

行政機関向けデジタルマーケットプレイス(DMP)の利用状況について、「調達モードを使い、入札や契約まで行っている」と回答した自治体は今回の調査では確認されず、今年3月に本格運用が開始されたばかりということもあり、現時点では活用初期段階にあるといえる。

利用状況としては「利用を検討中(情報収集段階)」が12%、「カタログサイトとしてサービスの検索に利用している」が5%にとどまり、具体的な活用はこれから本格化していく様子がうかがえる。

一方で、「知っているが利用していない」が48%、「知らない(詳細を把握していない)」が35%と、認知や理解の浸透には一定の課題が残る結果となった。

本レポートの詳細報告書を希望される方

本レポートの詳細報告書は、本調査回答者に向けて発行しています。閲覧を希望される方は、グラファー Govtech推進支援室(govtech@graffer.jp)までご連絡ください。

グラファー Govtech Trends編集部

Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。

株式会社グラファー

Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。