これだけは押さえておきたい! 最新・フロントヤード改革の現状とこれから

デジタル化に取り組む職員であれば、一度は耳にしたことがあるであろう「フロントヤード改革」という言葉。しかし、詳細な取り組みまで把握できていないことも多いようです。そこで、フロントヤード改革とは何なのか?その全貌を、総務省 自治行政局行政経営支援室 稲垣課長補佐に伺いました。

「フロントヤード改革」とは何?

フロントヤード改革とは、2023年に自治体DX推進計画の重点取組事項として盛り込まれた概念で、住民と行政との接点、つまり「フロントヤード」の業務を改善しようという取り組みです。住民に直接関わる窓口業務やオンライン申請といった目に見える接点に加えて、バックヤードにおける業務も含めて、全体最適を図ることが、総務省の進める「フロントヤード改革」です。

バックヤード業務も含めて全体最適を図るフロントヤード改革。

なぜ自治体にとって、フロントヤード改革が重要なのか?

日本は現在、人口減少や少子高齢化といった重大な課題に直面しています。この影響は地方公務員の採用にも及んでおり、限られた人員で、住民の利便性が高く、効率的な行政運営を行うことが求められるようになってきています。こうした状況の中で、従来の対面を中心とした住民との接点を見直す「フロントヤード改革」の重要度が増しています。

従来の対面による業務を見直す必要が出てきている。

フロントヤード改革が目指す姿や具体例

フロントヤード改革が目指すのは、デジタル技術を活用して限られた人的資源を最大限に活かし、持続可能で質の高い行政サービスを住民に提供できるようにすることです。加えて、業務効率化によって生まれた時間を住民のサポートや相談対応、企画立案などの業務に充てることも重要な要素の一つです。

そのための具体例として挙げられるのが、「オンライン申請」や「書かない窓口」などの取り組みです。例えば、遠隔地に住んでいる住民は、これまで手続きのために時間をかけて役所に赴く必要がありました。しかし、オンライン申請やリモート窓口などの方法が増えれば、自宅や近場で手続きができるようになります。

フロントヤード改革の例としてはさまざまなものが挙げられる。

フロントヤード改革に対する国の支援策は?

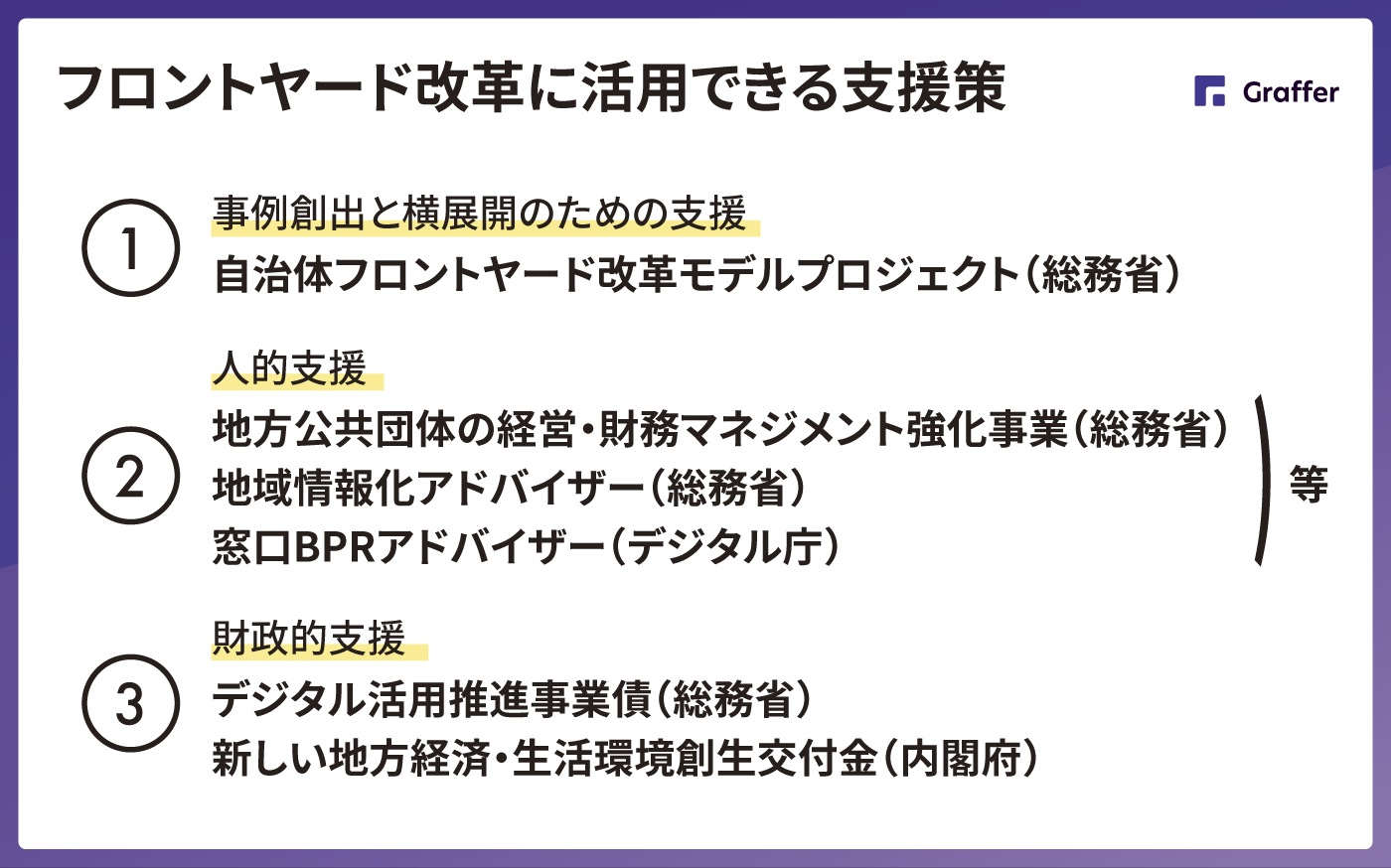

地方自治体の皆さんがフロントヤード改革を進めるにあたって、国の主な支援策は三つ挙げられます。

一つ目は、総合的なフロントヤード改革のモデル構築と、構築したモデルの横展開を行う取り組みです。これは「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」などを通して得られた知見やノウハウを自治体の皆様に広めるものです。

二つ目は、人的支援です。例えば、地方自治体の財政運営・経営の質の向上を目的に、DX推進を支援するアドバイザーを派遣する事業である「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」や、ICT利活用の促進と専門的知識をもつ人材の育成を目的に、ICTに関する知識やノウハウを持つ専門家を派遣する制度である「地域情報化アドバイザー派遣制度」が挙げられます。デジタル庁が実施する「窓口BPRアドバイザー派遣事業」などもその一つです。

三つ目は、財政的支援です。デジタル技術を活用した住民利便性向上や地域の課題解決等に向けた取り組みをしていくため、「デジタル活用推進事業債」が新たに創設されました。これは、情報システムや情報通信機器等の整備財源に活用できる地方債です。自治体DXや地域社会DXを進める際に必要な情報システム等にかかるイニシャルコストに充てることで、自治体の負担を軽減する狙いがあります。地方債充当率は90%で、後年度に発生する公債費相当額に対して50%の交付税措置がなされます。

自治体がフロントヤード改革に取り組むために、多くの支援策が用意されている。

今回は、その中でも一つ目の「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」についてより詳しくご紹介します。

「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」の最新状況

「自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」は、フロントヤードに関わるモデル構築とその横展開を目的に、「住民との接点の多様化・充実化」と「データ対応の徹底」に関する取り組み等を総務省が選定した自治体に行ってもらう事業です。

このプロジェクトは令和5年度補正予算を活用して始まり、人口規模等の区分によって自治体が選定され、同程度の自治体が同じ取り組みを行えるような汎用性のあるモデル構築を目指しています。

令和6年度補正予算を活用した第2弾においても、前年度と同様4つの人口区分が設定され、各区分で1〜2自治体が選定されました。また、データ連携等によるバックヤード業務効率化、住民情報の活用に向けたシステム開発等、先駆的な改革に取り組むモデルとして、4自治体が選ばれました。

令和5年度及び令和6年度の補正予算事業として様々なモデル自治体が選定されている。

これらのモデルは、広範に展開可能な実践モデルとして構築されているため、同様の取り組みを行うことで、各自治体のフロントヤード改革につなげることができます。

また、プロジェクトを通じて得た知見やノウハウについては、手順書としてまとめて公表を予定しています。令和5年度補正予算のプロジェクトを踏まえた手順書については2025年5月頃に公表予定ですので、これからフロントヤード改革に取り組む際や、さらに新しい取り組みを始める際にはぜひご覧ください。

取り組みを進める際の財源として前述のデジタル活用推進事業債を活用してもらえれば情報システム等に掛かるイニシャルコストを抑えることができます。また、新しい地方経済・生活環境創生(新地創)交付金事業の目指す、地域の課題解決や魅力向上の実現に資するものであれば、新地創交付金(デジタル実装型)も財源の一つとして捉えることができます。

自治体へのメッセージ

——最後に、職員の方に向けたメッセージをお願いします。

人口減少により人的資源が限られる中で、自治体職員の皆様はその最前線で課題に取り組んでおられます。現場で直面する課題には様々な解決策がありますが、その一つがフロントヤード改革です。住民にとっての恩恵が明確に見えるこの改革は、自治体にとっても取り組みやすいものです。

ぜひフロントヤード改革に前向きに取り組んでいただき、そこで生み出された時間を通じて、住民、職員双方の時間の使い方がより豊かになればと思います。そのために、モデルプロジェクトや手順書などを通じて、引き続き支援を行ってまいります。

グラファー Govtech Trends編集部

Govtech Trends(ガブテック トレンド)は、日本における行政デジタル化の最新動向を取り上げる専門メディアです。国内外のデジタル化に関する情報について、事例を交えて分かりやすくお伝えします。

株式会社グラファー

Govtech Trendsを運営するグラファーは、テクノロジーの力で、従来の行政システムが抱えるさまざまな課題を解決するスタートアップ企業です。『プロダクトの力で 行動を変え 社会を変える』をミッションに掲げ、行政の電子化を支援しています。